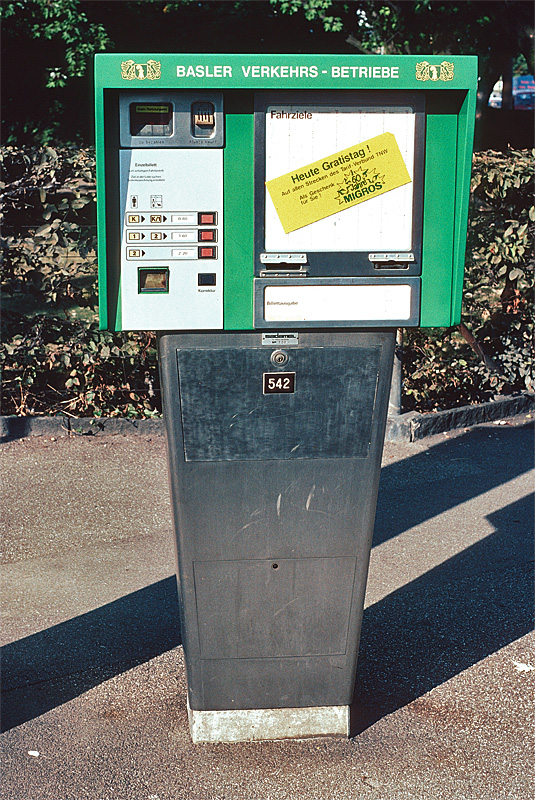

Basler Billettautomat der ersten Generation: SADAMEL / Autelca BE 1-3. Das Gerät mit der Nummer 612 befand sich bei der

Haltestelle Fichtenwald (heute Spengler) der Vororts-Tramlinie 11. Die Aufnahme datiert vom 7. Juli 1973.

© Sammlung Dominik Madörin, CH-Ettingen (Bild-Nr. -)

Nach dem Mitte der Sechzigerjahre getroffenen Grundsatzentscheid der Basler Verkehrs-Betriebe (BVB), zum sogenannten integralen Einmannbetrieb, also zur vollständigen Abschaffung der Billeteure und Einführung der Selbstbedienung durch Fahrgäste mittels Billettausgabe- und Entwertungsautomaten, überzugehen, der Festlegung der Automaten-Standorte (an den Haltestellen und nicht im Fahrzeuginnern) sowie einer erneuten Überarbeitung der Tarifgestaltung beschäftigte man sich mit der Beschaffung geeigneter Geräte.

Ein von den schweizerischen Firmen SADAMEL S.A., La Chaux-de-Fonds und Autelca AG, Gümligen vorgestellter Apparat für die Ausgabe von Fahrausweisen für zwei bzw. drei Tarifstufen und mit eingebautem Entwerter für Mehrfahrten- oder Tageskarten hinterliess den besten Eindruck. Er versprach einen zuverlässigen Betrieb über lange Zeit und geringen Wartungsaufwand. Ein auf dem Claraplatz bei der Haltestelle der Trolleybuslinien 31 und 34 aufgestellter Prototyp mit drei Tarifstufen wurde am Mittwoch, 15. November 1967 in Betrieb genommen und den geladenen Pressevertretern vorgeführt.

Beschafft werden sollten 110 Automaten für zwei und 300 für drei Tarifstufen zu Stückpreisen von Fr. 10’142.– (zweistufig) bzw. Fr. 10’401.– (dreistufig). Die als Generalunternehmerin auftretende SADAMEL S.A. übernahm die Herstellung der mechanischen Teile sowie die Montage der Geräte. Die elektronische Steuerung sowie die Münzprüfeinrichtung lieferte Autelca zu.

Die Serienausführung des Billettausgabe- und Entwertungsautomaten mit der Typenbezeichnung BE 1-3 1) wies gegenüber dem auf dem Claraplatz getesteten Prototypen einige Verbesserungen auf und bestand aus den nachstehend aufgeführten Baugruppen.

- Sockel

- Gehäuse

- Münzprüfer-Einheit

- Billettausgabe-Einheit

- Entwerter-Einheit

- Elektrische Speisungs- und Steuerungs-Einheit

Zwecks Erleichterung des Unterhalts waren die einzelnen Einheiten als steckbare Einschübe ausgebildet, die bei Bedarf ohne Spezialwerkzeug leicht ausgewechselt werden konnten.

Der Sockel bestand aus rostfreiem Stahlblech und nahm den Papiervorrat (Leporello-Format für ungefähr 5’000 Billette), Batterien und den Kassenbehälter auf. Auf der Vorderseite des auf den Sockel aufgesetzten Gehäuses befanden sich Saldo-/Ausser-Betrieb-Anzeige, Münzeinwurf, Tarifwahl- und Irrtumtasten, Geldrückgabeöffnung, Billettausgabeöffnung, Entwerteröffnung sowie Liniennetzplan. Das zum Schutz vor Korrosion und mechanischen Einflüssen mehrfach in BVB-Grün lackierte Gehäuse verfügte über einen Deckel, welcher die Vorder- und Oberseite freigab und der in geöffneter Position fixiert werden konnte.

Eine Fluoreszenzröhre beleuchtete bei Dunkelheit die gesamte Front des Automaten. Die für Abrechnungszwecke im Geräteinnern installierten Zählwerke für die Anzahl ausgegebener Billette waren anfänglich von aussen durch Ausschnitte auf dem Netzplan ablesbar.

Technische Daten bei Inbetriebnahme:

Typenbezeichnung: BE 1-3

Anzahl Geräte: 410 (BVB) bzw. 19 (BEB)

In Betrieb: 1968–1994

Hersteller: SADAMEL S.A. / Autelca AG

Anschaffungskosten/Gerät: CHF 10’142.– (BVB, zweistufig) bzw. 10’401.– (BVB, dreistufig)

Höhe mit Sockel: 1’650 mm

Breite: 797 mm

Tiefe (über Beleuchtungsvorsatz): 390 mm

Einzelbillette: Ja

Anzahl Tarifstufen Einzelbillette: 2 bzw. 3

Entwerter: Ja

Mehrfahrtenkarten-Ausgabe: Nein

Mehrfahrtenkarten-Sortiment: –

Währung: Schweizer Franken oder Deutsche Mark oder Französischer Franc

Münzakzeptor: Ja

Notenakzeptor: Nein

Rückgeld: Nein

Bargeldlose Zahlung: Nein

U-Abo-Card: Nein

Bedienerinterface Kunde: Drucktasten

Anzeigen: 1

Anzeigentyp: Nixie-Röhren 3-stellig

Druckwerk Einzelbillett-Einheit: Typenwalzen/Farbband

Druckwerk Entwerter-Einheit: Typenwalzen/Farbband

Druckwerk Kartenausgabe-Einheit: –

Die für den Betrieb erforderliche Energie bezog der Automat aus dem öffentlichen Stromnetz. Bei eventuellem Stromausfall erfolgte automatisch eine Umschaltung auf Batteriebetrieb, wobei ein Weiterbetrieb für mindestens zwei Stunden gewährleistet war. Die Speisungs- und Steuerungs-Einheit übernahm auch die Ladung der Batterie und umfasste eine elektrische Präzisionsuhr für die Schaltimpulse der Druckwerke sowie die Beleuchtungssteuerung. Bei Aussentemperaturen unter +5° C schaltete sich automatisch eine Heizung zu.

Die Münzprüfer-Einheit war für die Annahme von 10-, 20- und 50-Rappen-Stücken ausgelegt. Nach Drücken einer Tarifwahltaste erschien der in einer Diodenmatrix abgespeicherte Betrag der gewählten Tarifstufe auf der dreistelligen Saldoanzeige, welche aus sogenannten Nixie-Röhren gebildet war (Funktionsprinzip einer Glimmlampe ähnlich). Die eingeworfenen Münzen wurden vom Münzprüfer zunächst mechanisch auf ihre Abmessungen geprüft. Anschliessend erfolgte eine elektronische Legierungsprüfung. Fremdkörper oder Münzen, die als ungültig erkannt wurden, fielen automatisch in die Geldrückgabeöffnung. Der Wert jedes eingeworfenen Geldstückes wurde vom Tarifbetrag abgezogen; die Saldoanzeige informierte über die noch einzuwerfende Restanz. So lange der Totalbetrag nicht erreicht war, konnten die eingeworfenen Geldstücke durch Betätigung der Irrtumtaste zurückverlangt werden. Beim Erreichen oder Überzahlen des Totalbetrags gab die Billettausgabe-Einheit unmittelbar das entsprechende Billett aus. Eine Rückgeldausgabe erfolgte nicht.

Das Druckwerk war für 51 mm lange und 50 mm breite Billette ausgelegt, wobei eine nachträgliche Änderung des Formats möglich gewesen wäre. Der Billett-Aufdruck umfasste Tarifstufe, Ausgabeort/Haltestelle, Jahr, Tag, Vor- oder Nachmittag, Stunde und Minuten (in 15-Minuten-Abständen). Die ausgegebenen Billette berechtigten zum sofortigen Fahrtantritt und mussten nicht mehr entwertet werden.

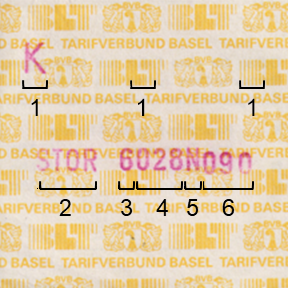

Einzelbillett Kurzstrecke von 1986 aus einem BE 1-3 bzw. einem BEM mit Mehrfahrtenkarten-Ausgabe. Es bedeuten:

1 Tarifstufe (K = Kurzstrecke/Kind, N = Stadtnetz, V = Stadt- und Vorortsnetz)

2 Ausgabeort/Haltestelle (STOR = Spalentor)

3 Letzte Ziffer des aktuellen Jahres (6 = 1986)

4 Jahrestag seit 1. Januar (028 = 28.01.)

5 Vormittag/Nachmittag (M/N)

6 Zeit der Billettausgabe in Viertelstunden (N090 = Ausgabe zwischen 20:45 und 21:00 Uhr)

© Sammlung Dominik Madörin, CH-Ettingen

Beim Einschieben einer Tageskarte oder eines Billetts aus einem an einer offiziellen Verkaufsstelle oder einem Kiosk erworbenen Billettheftchen in den mit «Entwertung» bezeichneten Schlitz der Entwerter-Einheit erfolgte unmittelbar ein Entwertungs-Aufdruck sowie eine Ausstanzung von ca. 4,0 x 6,0 mm am linken Billettrand. Gleichzeitig ertönte eine Glocke. Der Aufdruck entsprach jenem der vom Automat ausgegebenen Einzelbilletten, jedoch ohne Tarifstufe. Die Billettheftchen wurden im Herbst 1970 durch die bekannten Mehrfahrtenkarten aus Halbkarton abgelöst, welche auf gleiche Art und Weise zu entwerten waren.

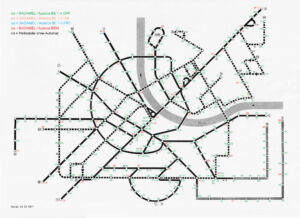

Aufstellung und Betrieb

Zuerst zogen die BVB ihre Billeteure von den Buslinien ab. Die Trolleybuslinie 33 war die erste, bei der statt eines Billeteurs im Fahrzeug Automaten an den Haltestellen Billette verkauften. Dafür hatten die BVB bis zum Stichtag am Donnerstag, 24. Oktober 1968 insgesamt 26 Automaten zwischen dem Badischen Bahnhof und der Endhaltestelle Wanderstrasse aufgestellt. Bis im Juli 1970 wurde Linie für Linie auf Einmannbetrieb umgestellt. Somit geschah auch die Reihenfolge der Aufstellung der Automaten linien- bzw. streckenbezogen.

Ende 1971 waren auf dem Stadtgebiet Basels sowie entlang von BVB-Linien im Kanton Basel-Landschaft insgesamt 391 grüne Billettautomaten des Typs BE 1-3 anzutreffen, wobei zu diesem Zeitpunkt einzelne Geräte bereits wieder durch sogenannte «Abonnement-Automaten» des Typs SADAMEL / Autelca BEM ersetzt worden waren. 19 weitere BE 1-3 waren für neue Haltestellen bzw. Linien vorgesehen, wurden als Reserve vorgehalten oder bei Grossveranstaltungen temporär eingesetzt (anfänglich sogar ausschliesslich im Batteriebetrieb…). Dieser etwas grosszügige Reservebestand ergab sich vor allem aufgrund nicht benötigter Geräte wegen des nicht verwirklichten Zusammenschlusses der Autobuslinie 36 zur Ringlinie sowie wegen der überraschenden und dauerhaften Einstellung der Autobuslinie 42.

Weitere 19 baugleiche Geräte des Typs BE 1-3 beschaffte 1971 die Birseckbahn AG (BEB). Wartung, Nachfüllung der Papiervorräte, Kassenleerung usw. dieser Zwillinge im gelben Kleid besorgten die BVB im Auftragsverhältnis. 1974 gingen diese Geräte an die neugegründete Baselland Transport AG (BLT) über.

Die überraschend zuverlässig arbeitenden Automaten erzielten in der Regel weniger als 5’000 Franken Umsatz pro Monat. Nur wenigen der neuen BVB-Mitarbeiter in ihren grünen Kitteln und stahlblauen Hosen gelang es, höhere Beträge einzunehmen, dies fast ausschliesslich an stark frequentierten Standorten in der Innenstadt oder beim Bahnhof SBB.

Entgegen der ursprünglichen Planung waren alle Automaten für die Ausgabe von Billetten für drei Tarifstufen ausgelegt. Geräte für lediglich zwei Tarifstufen dürften gar nicht zur Auslieferung gelangt sein. Hingegen standen an den Haltestellen Badischer Bahnhof (zwei Exemplare), Riehen Grenze, Hörnli Grenze sowie St. Louis Grenze zusätzliche, speziell angepasste BE 1-3, die deutsche Münzen bzw. französische Francs annehmen konnten.

Bei der Einführung der Automaten anno 1968 kostete ein Kurzstrecken- oder Kinderbillett 30 Rappen, ein Stadtnetz-Billett 60 Rappen sowie ein kombiniertes Stadtnetz/Vorortstrecken-Billett 90 Rappen. Bereits auf den 1. Juli 1969 wurden die Preise der einzelnen Tarifstufen um jeweils 10 Rappen angehoben. Nun stellte es sich als Nachteil heraus, dass die Billett-Automaten für die Annahme von 1-Franken-Münzen nicht eingerichtet waren. Sie wurden daher entsprechend nachgerüstet und mit einem vierten Einwurf-Schlitz für Einfränkler versehen.

1985 wurden 28 Automaten mit seitlich angebrachten, beleuchtetem Reklamekästen versehen.

Nach eineinhalb Jahrzehnten guter Dienste führten steigende Reparaturanfälligkeit bei gleichzeitig nachlassender Ersatzteilversorgung sowie die zu geringe Aufnahmekapazität der Kassen zu immer höheren Betriebskosten. Der ursprünglich für die Prüfung und Verarbeitung der bis Ende der Sechzigerjahre in Umlauf gebrachten Silbermünzen ausgelegte Münzprüfer erwies sich trotz verschiedener Verbesserungen den immer raffinierteren Betrugsversuchen zunehmend als unterlegen. Überdies bemängelten die Fahrgäste das Fehlen einer Rückgeldausgabe und der 1980 eingeführte Tarifverbund verlangte nach Geräten mit mehr als nur drei Tarifstufen 2).

Mitte der Achtzigerjahre fiel daher der Entscheid, rund die Hälfte der BE 1-3 durch neue Geräte zu ersetzen. 200 BE 1-3 durchliefen hingegen eine Revision. Die von den BVB selbst durchgeführten Arbeiten umfassten unter anderem eine neue Frontgestaltung, den Ersatz der Saldoanzeige (neu 7-Segment-LED) und der elektromechanischen Uhr sowie den Ausbau von Batterien und Ladegerät (sofern nicht bereits früher geschehen). Dank dieser Aufwertung überdauerten einige Basler Billettautomaten der ersten Generation noch fast ein Jahrzehnt und wurden bis 1994 an Haltestellen mit geringen Umsätzen weiterbetrieben.

Revidierter und aufgewerteter Automat (Strassburgerallee, August 1990).

© Dominik Madörin, CH-Ettingen (Bild-Nr. -)

1) Sadamel bezeichnete die Ausführung dieses Automatentyps für drei Tarifstufen als BE 1-3. Die in anderen Publikationen verwendete Bezeichnung «Sadamel 1522» ist falsch. Lediglich die Einzelbillett-Einheit selbst trug die Typennummer 1522.

2) Ein Ende der Siebzigerjahre geprüfter Umbau von bis zu 310 BE 1-3 auf acht Tarifstufen inkl. neuem Münzprüfer mit Einschlitz-Einwurf und neuer Frontgestaltung wurde aus Kostengründen nicht umgesetzt.

Zuletzt aktualisiert am 6. Dezember 2025 von Dominik Madörin

Hinterlasse einen Kommentar