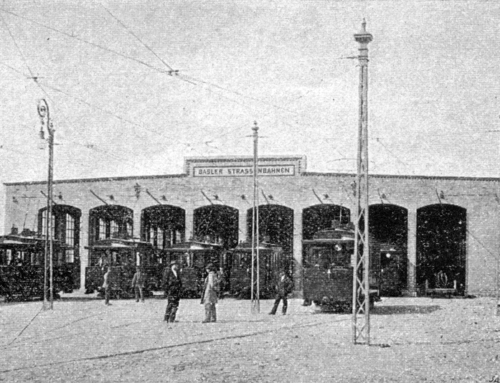

Depot Allschwilerstrasse kurz nach der Eröffnung im Jahr 1900. Hinter der Wagenhalle angeordnet waren Werkstätte und Diensträume; der Kamin markiert den Standort der Schmiede. Links der Halle siedelte sich kurze Zeit später die Abteilung Bahnbau an.

© B.St.B/BVB (Sammlung Dominik Madörin, CH-Ettingen)

Innert fünf Jahren ab Betriebsaufnahme der Basler Strassenbahnen (B.St.B.) durchlief das Streckennetz eine rasante Entwicklung: Bereits fuhr das Tram durch die Innenstadt, nach Kleinhüningen, Richtung St. Ludwig, durch die Missionsstrasse, ins Gundeldingerquartier, nach Birsfelden und über die Wettsteinbrücke. Parallel zum Netzausbau entwickelte sich der Wagenbestand: Rumpelten 1895 noch zwölf einmotorige Wägelchen durch die Stadt, standen Ende 1900 bereits 78 Motorwagen, vier Anhänger (es handelte sich dabei um die 1897 gelieferten Neubauten C 41–44, die Umbauten aus Motorwagen folgten erst später) und acht Sommerwagen im Einsatz, summa summarum also 90 Tramwagen.

Das Depot Klybeck bot Platz für 48 Wagen, das Depot Hammerstrasse für deren zwölf. Es musste daher ein neuer Betriebshof mit Platz für mindestens 30 Wagen errichtet werden. Er kam im Westen der Stadt an der äusseren Allschwilerstrasse nahe der Kantonsgrenze zu liegen. Das 60 Meter lange Gebäude mit rechteckigem Grundriss und Backsteinarchitektur bot schliesslich maximal 56 Zweiachsern Platz. Es bestand aus einem viergleisigen Mittelschiff mit Tonnendach und giebelseitiger Verglasung sowie zwei zweigleisigen Seitenschiffen. Alle Gleise waren innerhalb der Halle zusätzlich über eine Schiebebühne miteinander verbunden. An die Rückseite der Halle angebaut waren eine kleinere Reparatur- und Revisions-Werkstätte mitsamt Schmiede sowie Lagerraum. In diesem Anbau zusätzlich untergebracht waren Büros für Depotchef und Aufsichtspersonal, Abrechnungszimmer, Bäder und Umkleideräume für das Personal sowie eine Dienstwohnung für den Depotchef.

Das Depot Allschwilerstrasse (Schreibweise gelegentlich noch «Allschwylerstrasse») konnte am 1. Juni 1900 – gleichzeitig mit der Eröffnung der grünen Linie (später Linie 4) dorthin – eingeweiht werden. Der Überlieferung nach soll es bereits einige Zeit vorher für den Einbau der elektrischen Ausrüstung in die neu beschafften Ce 2/2 51–83 benützt worden sein.

Seinerzeit verlief im heutigen Strassenzug Kannenfeldstrasse–Spalenring–Steinenring noch die Elsässerbahn. Die Niveaukreuzung der Tramgleise mit dieser Bahnstrecke beim Brausebad durfte nur für Dienstfahrten, das heisst im Verkehr mit dem Depot Allschwilerstrasse benutzt werden, so dass die Fahrgäste der grünen Linie zur Allschwilerstrasse umsteigen und den Übergang zu Fuss überqueren mussten. Erst nachdem die Elsässerbahn auf ihr heutiges Trassee verlegt worden war, welches übrigens östlich in einem tiefen Einschnitt unmittelbar am Depot Allschwilerstrasse vorbeiführt, konnte am 15. Mai 1901 der durchgehende Betrieb aufgenommen werden.

Ursprünglich wurden sowohl im Depot Allschwilerstrasse als auch im Depot Klybeck Wagenrevisionen ausgeführt. Erst 1904 gab man diese Doppelspurigkeit auf und konzentrierte die Arbeiten im Klybeck. Bis 1950 war auch die Abteilung Bahnbau im Depot Allschwilerstrasse beheimatet. Sie belegte das Freigelände östlich der Wagenhalle gegen die Elsässerbahn hin und liess im Laufe der Zeit einen Lagerschopf aus Holz und 1924 gar ein Anschlussgleis errichten.

Schon im Jahre 1913 mussten im Depothof für das Aufstellen der Anhängewagen der dort endenden Linien ein zusätzliches Abstellgleis und für das Wenden der Züge eine Wendeschlaufe erstellt werden.

Bis 1924 stieg der Rollmaterial-Bestand auf insgesamt 306 Fahrzeuge an. Die vorhandenen Depots genügten trotz Ausbau des Depots Wiesenplatz und Neubau des Depots Dreispitz nicht mehr zur Aufnahme des ganzen Wagenparks, so dass man eine Erweiterung des Depots Allschwilerstrasse in Angriff nahm. 1927 genehmigte der Grosse Rat ein entsprechendes Kreditgesuch in Höhe von 1 Mio. Franken, gegen welchen jedoch das Referendum zustande kam. Das Referendumskomitee argumentierte, die Depoterweiterung sei überflüssig, da die Zukunft beim Autobus liege… Die Stimmbürger folgten dieser Argumentation aber nicht und stimmten am 11. September 1927 mit 9’105 Ja zu 4’846 Nein dem Ausbau zu. Bereits im Oktober 1927 begannen die Bauarbeiten.

Depothof und Gleisanlage vor deren Umbau 1958.

© B.St.B/BVB (Sammlung Dominik Madörin, CH-Ettingen)

Die ursprüngliche Wagenhalle erfuhr eine Verlängerung um 76 auf total 136 Meter, was den Abbruch der alten Werkstätte und der Diensträume auf der Südseite erforderte. Der Erweiterungsbau wurde als achtgleisige Halle ohne Zwischenstützen ausgeführt. Er bot im hinteren Teil Platz für die Bauabteilung, so dass es dem Baupersonal nun möglich war, Arbeiten an Weichen oder Masten endlich unter Dach vornehmen zu können. Aufgrund der grossen Spannweite entschied man sich für eine Dach- und Stützkonstruktion aus Eisenbeton. Ein 54 Meter langes und sechs Meter breites mittleres Oberlicht, mit armierten Betonsprossen und Drahtglas eingedeckt, sorgte für gute Durchlüftung und ausreichenden Lichteinfall. Ein dem Verlängerungsbau westlich zur Seite gestellter Anbau nahm ein zusätzliches Gleis auf. Östlich entlang des gesamten Komplexes entstand ein weiteres Annexgebäude für zwei Gleise. In dessen vorderem Bereich kam nun die Werkstätte zu liegen. Der hintere Teil diente der Remisierung von Wagen.

Als Ersatz für die alten, betriebstechnisch ohnehin ungünstig gelegenen Diensträume liessen die B.St.B. nordöstlich der alten Halle ein neues Dienstgebäude errichten, wofür der Lagerschopf des Bauabteilung weichen musste. Im Erdgeschoss des Dienstgebäudes waren das Büro des Depotchefs sowie Abrechnungszimmer, Vorarbeiterzimmer und ein Aufenthaltsraum für das Personal untergebracht. Erster und zweiter Stock enthielten je eine Dienstwohnung. Die Verbindung zwischen Dienstgebäude und neuem Osttrakt bildete ein Zwischenbau, der den Wasch- und Umkleideraum für das Personal, ein Magazin, WC-Anlagen sowie die Heizung samt Koksraum im Untergeschoss aufnahm.

Gleichzeitig mit der Errichtung der Erweiterungsbauten erfuhr die alte Halle eine gründliche Renovation, bei welcher die Vorderfassade gänzlich umgestaltet, die Einfahrtsöffnungen vergrössert, die ursprünglichen Rollladen durch Tore ersetzt und das äussere Erscheinungsbild den neuen Gebäudeteilen angepasst wurden. Spätestens zu diesem Zeitpunkt entfiel auch die Schiebebühne innerhalb der Halle.

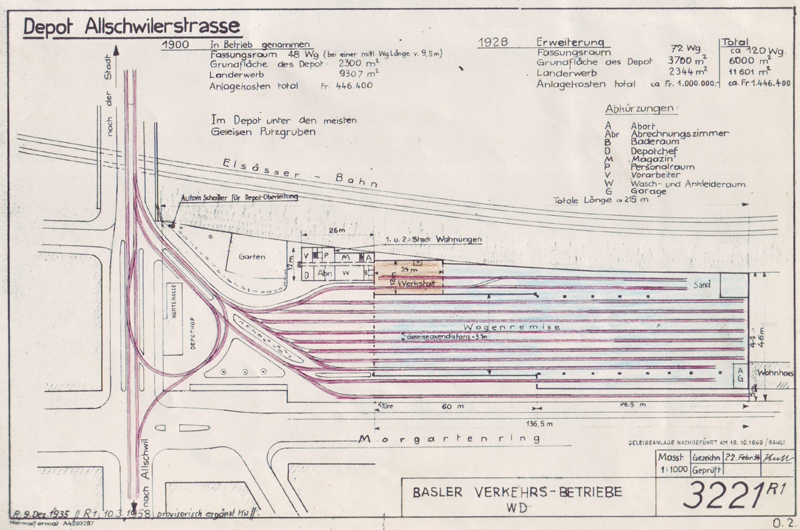

Skizze der Gleisanlagen nach dem Umbau von 1958.

© BVB (Sammlung Dominik Madörin, CH-Ettingen)

Vor allem nach der Indienststellung von modernem, vierachsigem Rollmaterial entsprach die Gleisanlage auf dem Depothof je länger je weniger den betrieblichen Ansprüchen, so dass 1958 deren völlige Umgestaltung erfolgte.

Das lange Jahre übliche Waschen der Tramwagen von Hand mit Schrubber und Schlauch erwies sich zunehmend als unwirtschaftlich und ökologisch problematisch, da das Waschwasser nicht rezykliert werden konnte. Der Bau einer automatischen Tram-Waschanlage im Depot Allschwilerstrasse ermöglichte den Verkehrsbetrieben, die Fahrzeug-Aussenreinigung zu optimieren. Die 1,7 Mio. Franken teure Anlage auf Gleis 11 konnte 2004 in Betrieb genommen werden. Im selben Jahr wich die seit 1964 vorhandene Unterflur-Trockenschleifmaschine einer modernen Unterflur-Radsatzdrehbank.

Situation im März 2011: Anlässlich der Erweiterung 1928 wurde die Vorderfassade der Haupthalle gänzlich umgebaut, die Einfahrtsöffnungen vergrössert und die veraltete Backstein-Architektur den Erweiterungsbauten angepasst.

© Dominik Madörin, CH-Ettingen (Bild-Nr. DFA_7999)

Bis noch vor nicht allzu langer Zeit war das Depot Morgarten, wie es auch genannt wird, «Heimat» der Fahrzeuge der Linien 3, 6/9, und 8/18. Heute erfolgt die Linienzuteilung nicht mehr derart ausgeprägt.

Radsatz-Drehbank Hegenscheidt U2000 (Baujahr 2004).

© Dominik Madörin, CH-Ettingen (Bild-Nr. DFA_3797)

Zuletzt aktualisiert am 16. Dezember 2024 von Dominik Madörin

Sehr geehrter Herr Madörin, schönen guten Nachmittag !

Vielen Dank für Ihre prompte Antwort und das Bild des leider leeren Kastens. Wenn er „gerettet“ worden wäre, hätten die Plättchen natürlich dabei sein müssen.

Stellen wir uns lieber nicht vor, wie es dem Kasten in der heutigen Zeit ergangen wäre. Es gab ja auch einen Grund, weshalb die SBB-Aussenstellwerke an den Bahnhöfen zum Schutz von Bubenstreichen gesichert wurden.

Ich wünsche Ihnen einen schönen Nachmittag. Mit freundlichem Gruss aus Lausen,

—

Claudine Hollinger

Sehr geehrter Herr Madörin, schönen guten Abend !

Danke für Ihren Beitrag über das Morgarten-Depot. Ich wuchs am Wasgenring auf und fuhr ab 1966 oft vom Morgartenring aus zur Schule. Im Gegensatz zu meinem drei Jahre jüngeren Bruder erinnere ich mich an einen kleinen Kasten, in dem mit auf- und immer wieder umgehängten Plättchen angegeben wurde, welches Tram im Depot wo stand. Wie sah dieser Kasten genau aus – gibts davon eine Foto oder hat er wunderlicherweise gar die Zeiten überlebt ?

Der Kasten stand hier: https://s.geo.admin.ch/iuxb8rjg8tpu

Mit den besten Wünschen und freundlichem Gruss,

—

Claudine Hollinger

Guten Tag Frau Hollinger

Ich kann mich auch gut an diesen Kasten erinnern. Es ist mit nicht bewusst, dass er irgendwo aufbehalten wird. Ausgeschlossen ist dies natürlich nicht. Bewusst fotografiert habe ich den Kasten nie. Jedoch habe ich ein Bild gefunden, worauf er gut erkennbar ist: https://wp.tram-bus-basel.ch/wp-content/uploads/2024/09/Kasten_DA.jpg

Freundliche Grüsse

D. Madörin