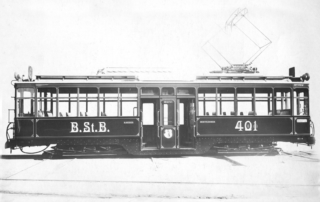

Restaurierung Ce 4/4 400

Nach seinem Ausscheiden aus dem Fahrzeugbestand der Basler Verkehrs-Betriebe (BVB) wurde der schwere Vierachs-Motorwagen Be 4/4 400 «Dante Schuggi» Ende 1972 dem Tramclub Basel (TCB) als Geschenk überlassen. Das legendäre Fahrzeuge sollte einmal Prunkstück einer Fahrzeugsammlung in einem Basler Tram-Museum sein, dessen Schaffung der junge Verein anstrebte. Es kam jedoch anders und der Motorwagen erlebte eine Renaissance als Restaurant-Tram.