Zum Zeitpunkt dieser Aufnahme am 12. Februar 2008 stand die Ampel für den Basler Trolleybusbetrieb längst nicht mehr auf Grün, sondern bereits auf Dunkelrot. Ein gutes halbes Jahr später, am 30. Juni 2008, endete der Betrieb nach 67 Jahren.

© Dominik Madörin, CH-Ettingen (Bild-Nr. 156.312)

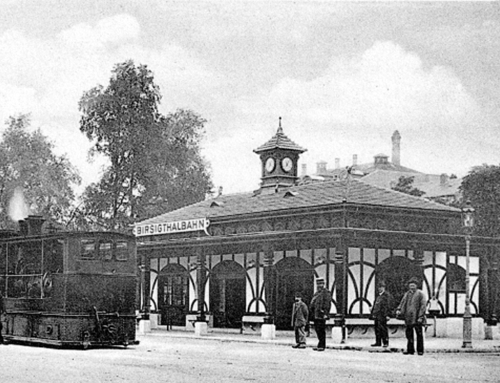

Die Gründung des Busbetriebs der Basler Strassenbahnen (B.St.B.) geht auf ein Ersuchen aus dem Jahr 1925 zurück, als ein Grossrat die Kantonsregierung bat, einen Autobusdienst zwischen dem Badischen Bahnhof und der Basler Landgemeinde Bettingen einzurichten. Aufgrund der weitgehenden Parallelführung zur Strassenbahnlinie nach Riehen waren die B.St.B. an diesem Begehren allerdings wenig interessiert. Sie erachteten dagegen eine Linie vom der Wiesebrücke in Kleinhüningen (zwischen Riehenring und Hochbergerstrasse) via Claraplatz zum neuen Zentralfriedhof beim Hörnli als sinnvoll. Gegen den Willen der Strassenbahndirektion beschloss das Parlament am 23. Mai 1929 jedoch die Einrichtung beider Linien, die Beschaffung von sechs Autobussen sowie den Bau einer Garage mitsamt Werkstatt unmittelbar neben dem Strassenbahndepot Wiesenplatz.

Die Aufnahme des Linienverkehrs erfolgte bereits am 26. Mai 1930. Die Linie A führte von Kleinhüningen zum Friedhof am Hörnli (5,6 km), wurde nach Eröffnung der Strassenbahnlinie 1 über die Dreirosenbrücke Ende 1934 aber auf den Abschnitt Claraplatz–Hörnli verkürzt. Die Linie B verkehrte vom Claraplatz nach Bettingen (7,0 km) und somit fast vier Kilometer lang parallel zur Strassenbahn. Erst von 1937 an befand sich der Endpunkt am unteren Ende der Bettingerstrasse. 1938 kam eine Linie C hinzu, welche die Relation Marktplatz–Bundesstrasse (Schützenhaus)–Wanderstrasse bediente.

Während und nach dem Ersten Weltkrieg durchlebte die Schweiz eine heftige Energiekrise, welche in den Jahren 1918 und 1919 ihren Höhepunkt erreichte und die Abhängigkeit des Landes von importierten Energieträgern schmerzhaft aufzeigte. Dieser Notstand setzte eine bundesstaatliche Energiepolitik in Gang, welche unter anderem zu einer im Vergleich zu den umliegenden Staaten umfassenden Elektrifizierung der Eisenbahnen sowie 1932 zur Gründung der Schweizerischen Zentralstelle für die Einfuhr flüssiger Brenn- und Treibstoffe (CARBURA) führte. Trotz dieser Massnahmen zeichnete sich vor dem Zweiten Weltkrieg erneut eine Mangellage ab, was den Bundesrat dazu veranlasste, 1936 erstmals einen autofreien Sonntag einzuführen und 1937 Pflichtlager für fossile Brenn- und Treibstoffe gesetzlich vorzuschreiben. Die Wirtschaftsbestände für Benzin, Diesel und Heizöl reichten so für gut drei Monate. Hingegen war die Vorratshaltung der Armee ausserordentlich prekär. Die Streitkräfte beschlagnahmten daher bei Kriegsausbruch sämtliche Bestände, um ihre Kampffähigkeit zu erhalten. Zusammen mit den versiegenden Erdölimporten stellte sich unmittelbar ein dramatischer Brenn- und Treibstoffmangel ein. Massenhaft mussten Motorfahrzeuge stillgelegt werden, da Privatpersonen kaum noch Benzin erhielten. Einzelne Nutzfahrzeuge konnten auf Holzvergaser umgerüstet werden. 1940 erliess der Bundesrat ein generelles Sonntagsfahrverbot und ermächtigte das Eidgenössische Post- und Eisenbahndepartement dazu, jedem konzessionierten Unternehmen mit fahrplanmässigem Autobusverkehr weitgehende Betriebsbeschränkungen aufzuerlegen.

Bei Kriegsausbruch sahen sich die B.St.B. dazu gezwungen, die Buslinie A einzukürzen und die Linie C ganz einzustellen, da Fahrzeuge von der Armee requiriert oder Strassen verbarrikadiert worden waren. Diese Einschränkungen konnten zwar bald wieder rückgängig gemacht werden, doch musste sich die Strassenbahnverwaltung nun intensiv mit der Frage beschäftigen, wie der Betrieb der Autobuslinien von der Verwendung flüssiger Treibstoffe unabhängig gemacht werden kann, um einen Minimalbetrieb aufrecht zu erhalten. In Frage kamen der Umbau der Autobusse auf den Betrieb mit Ersatztreibstoffen (Holzgas, erzeugt aus Holz oder Holzkohle in einem Gasgenerator, bzw. Acetylen, erzeugt aus Karbid im Wagen selbst oder mitgeführt in Druckgasflaschen) oder eine Änderung der Betriebsart hin zum Trolleybus. Dieser vereinte die Vorteile der Strassenbahn mit den Vorzügen des Autobusses. Vor allem liess er sich mit elektrischer Energie betreiben, welche – aus einheimischer Wasserkraft gewonnen – auch in Kriegszeiten praktisch unbegrenzt zur Verfügung stand.

Der Entscheid fiel schliesslich für beide Lösungen: Während unter Berücksichtigung des geringen Verkehrs auf der Linie von Riehen nach Bettingen der Umbau zweier Autobusse auf den Betrieb mit Holzgas als gegeben schien, wurde als neue Betriebsart für die Linie A der Trolleybusbetrieb gewählt. Nach rein technisch-wirtschaftlichen Gesichtspunkten wäre eine Aufteilung der bisherigen Linie A in eine kurze Strassenbahn-Stichstrecke Habermatten–Hörnli und eine mit Ersatztreibstoffen oder mit Trolleybussen betriebene Linie Claraplatz–Solitude (Tinguely Museum) sinnvoller gewesen. Eine solche Lösung hätte am wenigsten neues Rollmaterial benötigt. Das Tramprojekt scheiterte jedoch am Widerstand der Gemeinde Riehen und an der Tatsache, dass die Rauracherstrasse (seinerzeit noch als Wettingerstrasse vorgesehen) noch nicht erstellt war, so dass sich eine neue Tramstrecke innert nützlicher Frist nicht hätte realisieren lassen.

Zweikraftwagen 10 oder 11 am Linienende in der Hörnliallee um 1941. Das vom Claraplatz her kommende Fahrdrahtpaar wird nach aussen an den Abspannmast geführt. Die enge Wendeschlaufe wird durch gebogene Ovalprofilrohre aus Kupfer gebildet.

© Werkaufnahme BBC (Sammlung Dominik Madörin, CH-Ettingen)

Zeitgleich bemühten sich die B.St.B. um eine Ersatzbeschaffung für die beiden bei einem Brand der Garage Wiesenplatz in der Nacht auf den 12. Januar 1940 zerstörten Autobusse Nrn. 2 und 4. Die Firma Franz Brozincevic & Cie. (FBW) in Wetzikon bot einen neuartigen Fahrzeugtyp an, bei welchem sich durch Unterbringung des Dieselmotors quer im Fahrzeugheck wertvoller Platz im Fahrgastraum gewinnen liess und eine Ausführung als Frontlenker ohne Motorhaube ermöglichte. Eine elektrische Kraftübertragung versprach zudem nahezu ruckfreies Fahren. Nachdem FBW solche neu entwickelten Fahrzeuge bereits nach Bern und Luzern liefern konnte, entschlossen sich auch die B.St.B. im Sommer 1940 zum Kauf zweier Exemplare. Sofort nach dem am 20. März 1941 gefällten Beschluss, in Basel den Trolleybusbetrieb einzuführen, liessen die B.St.B. die beiden diesel-elektrischen Autobusse, deren Fertigstellung schon weit fortgeschritten war, mit Stromabnehmerruten ausrüsten. So kam Basel unerwartet schnell zu seinen ersten Trolleybussen, bei denen es sich erst noch um veritable Zweikraftwagen handelte!

Wenige Tage nach Betriebsaufnahme verlässt der Wagen 10 die in der Rebgasse beim Brunnen vor der Clarakirche liegende Endhaltestelle und biegt auf den Claraplatz ein.

© Werkaufnahme BBC (Sammlung Dominik Madörin, CH-Ettingen)

Der grösste Aufwand bei der Umwandlung der Autobuslinie A in eine Trolleybuslinie mit einer Betriebslänge von 3’789 m war die Erstellung einer zweipoligen Fahrleitung je Richtung, bestehend aus profilierten Kupferdrähten mit einem Querschnitt von je 85 mm2. Die B.St.B. entschieden sich für das in den Dreissigerjahren entwickelte, elastische Schrägpendel-Aufhängesystem der A.G. Kummler & Matter in Aarau, welches sich bereits bei den Betrieben in Biel, Bern, Winterthur und Zürich sowie bei den Rheintalischen Strassenbahnen bewährt hatte. 199 Masten waren für die Aufhängung der Fahrdrähte in einer Höhe von durchschnittlich 6,10 m über der Strasse erforderlich. Um die Kosten niedrig zu halten, bestanden 145 davon aus Holz. Bei den übrigen handelte es sich weitgehend um alte, wiederverwendete Stahlmasten aus Strassenbahn-Beständen (beide Typen hielten sich übrigens bis 1978!). Das Streckenende in der Hörnliallee wurde mit einer eindrücklichen Rohrbogen-Wendeschlaufe überspannt. Die Blockumfahrung Riehentorstrasse–Rebgasse–Claraplatz–Claragraben am anderen Streckenende machte im Bereich der Kreuzung Riehentorstrasse/Claragraben eine Fahrleitungskreuzung nötig (Eigenkreuzung). Eine weitere Fahrleitungskreuzung Tram/Trolleybus befand sich auf dem Wettsteinplatz. Luftweichen waren keine vorhanden. Zwei Speisepunkte Dolderweg und Bierburg (Grenzacherstrasse 487), letzterer mit Gleichrichteranlage, lieferten die elektrische Energie in Form von Gleichstrom mit einer Spannung von 600 V. Wie in Ländern mit Rechtsverkehr üblich war der in Fahrtrichtung gesehen linke, von den Gebäuden abgewandte Fahrdraht der positive Pol. Der rechte Fahrdraht übernahm die Funktion des negativen Pols.

Die Infrastruktur sowie der erste der beiden Zweikraftwagen mit den Betriebsnummern 10 und 11 (später 50 und 51 bzw. 350 und 351) waren Ende Juli 1941 betriebsbereit und konnten am 29. Juli 1941 der Presse vorgestellt werden. Die Betriebsaufnahme fiel auf den 31. Juli 1941. Gefahren wurde tagsüber in einem 15-Minuten-Takt und abends sowie an Sonn- und Feiertagen in einem 30-Minuten-Intervall, wofür beide Zweikraftwagen 10 und 11 benötigt wurden.

Die Schwierigkeiten bei der Personenbeförderung waren so aber keineswegs beseitigt. Mangelte es dem Autobus an Betriebsstoffen, so fehlte es beim Trolleybus an Fahrzeugen! Um kurzfristig einen Reservewagen bzw. ein Fahrzeug für Entlastungskurse während Spitzenzeiten zu erhalten, beauftragten die B.St.B. das Basler Karosseriebauunternehmen Reinbolt & Christe, das Chassis des 1940 ausgebrannten Saurer-Autobus Nr. 2 mit einem neuen Aufbau zu versehen. Brown Boveri & Cie. lieferte die elektrische Ausrüstung für einen Trolleybus zu. Der eigentümliche Wagen erhielt die Nummer 12 (später 52 bzw. 352) und stand dem Betrieb ab dem 27. Oktober 1941 zur Verfügung. Auf dem Chassis des abgebrannten Autobusses Nr. 4 entstand in gleicher Weise ein vierter Trolleybus. Er konnte am 29. September 1942 als Nummer 13 (später 53 bzw. 353) dem Betrieb übergeben werden.

Die Trolleybusse wurden in der Garage Wiesenplatz eingestellt und gewartet. Für kurze Testfahrten aus eigener Kraft montierten die B.St.B. 1946 in der Wiesenstrasse eine 110 m lange Fahrleitung. Die Strecke zum Claraplatz und zurück konnten die beiden Zweikraftwagen problemlos im Dieselbetrieb zurücklegen. Die Wagen 12 und 13 verfügten jedoch über keinen Hilfsantrieb und mussten jeweils von einem der Zweikraftwagen geschleppt werden. Während frequenzschwacher Zeiten nicht benötigte Trolleybusse wurden nicht in die Garage Wiesenplatz zurückgeführt, sondern abgebügelt in der Rebgasse abgestellt. Nachdem die Polizei das Abstellen von Bussen dort nicht mehr duldete, stationierte man die Fahrzeuge im Claragraben auf Höhe des Verwaltungsgebäudes. Ende 1947 wurde neben der bestehenden Fahrleitung ein weiteres Fahrdrahtpaar aufgehängt, welches nach 250 m im Bereich der Riehentorstrasse mittels einer Einlaufweiche in die Betriebsfahrleitung einmündete (Weiche 01). Dienstfahrten vom Claragraben zum Claraplatz konnten somit in kurzer Zeit und ohne Umlegen der Stromabnehmerruten durchgeführt werden.

Nach Ende des Krieges normalisierte sich die Situation nur langsam. Vom 23. April 1946 an verkehrten wieder Autobusse zur äusseren Wanderstrasse, jedoch nur noch ab Bundesstrasse (Schützenhaus) und nicht mehr vom Marktplatz aus. Am 25. Oktober 1948 bekam diese Linie die Nummer 33, während die Linien A und B in 31 und 32 umnummeriert wurden.

Nachdem die Rauracherstrasse erstellt worden war, konnten die nach einer Reorganisierung aus den B.St.B. hervorgegangenen Basler Verkehrs-Betriebe (BVB) endlich die lange gewünschte Verbindung vom Friedhof am Hörnli zur Haltestelle Habermatten an der Strassenbahnlinie 6 realisieren. Am 25. Oktober 1948 – gleichzeitig mit der Eröffnung einer neuen Autobuslinie 34 zwischen Claraplatz und Käferholzstrasse – wurde dieses Teilstück der Trolleybuslinie 31 eröffnet, wodurch deren Betriebslänge auf 4’760 m anwuchs. Es war nun möglich, den hiesigen Zentralfriedhof aus zwei Richtungen zu erreichen und den Abschnitt Claraplatz–Friedhof am Hörnli wirksam zu entlasten. Die Wendeschlaufe in der Hörnliallee entfiel. Bereits per 7. September 1949 erfolgte die Umlegung aus der südlichen Rauracherstrasse in den soeben fertiggestellten unteren Kohlistieg, womit die erste Basler Trolleybuslinie ihre endgültige Linienführung mit einer totalen Betriebslänge von 4’890 m bekam. Zur Verbesserung der Spannungsverhältnisse auf der Strassenbahnlinie 6 sowie auf dem verlängerten Trolleybus-Abschnitt errichtete das Elektrizitätswerk Basel (EWB) 1950 bei der Bahnunterführung Rauracherstrasse eine Gleichrichterstation mit Speisepunkt. Der somit überflüssig gewordene Gleichrichter Bierburg wurde stillgelegt.

Ab 1948 verstärkten zwei neue Trolleybusse Nrn. 54 und 55 von Saurer den Bestand. Um 1950 biegt der bereits leicht vom Betrieb gezeichnete Wagen 54 auf den Claraplatz ein, während dahinter ein fabrikneuer Autobus der Serie 13–22 Fahrgäste der Linie 34 aufnimmt.

© BVB (Sammlung Dominik Madörin, CH-Ettingen)

Zur Durchführung des fahrplanmässigen Betriebs kamen an Werktagen drei bis vier Trolleybusse und zwei bis drei Autobusse zum Einsatz, letztere speziell für zusätzliche Kurse während Spitzenzeiten-Taktverdichtungen von zwölf auf sechs Minuten. Dennoch erbrachten Autobusse anno 1948 rund 40 % der gesamten Fahrleistung der Linie 31! Dieser Wert sank erst in den folgenden Jahren auf 20 % und weniger, nachdem zum Jahreswechsel 1948/49 zwei neue Trolleybusse Nrn. 54 und 55 (später 354 und 355) zur Flotte stiessen. Grundsätzlich verkehrten nun fünf Trolleybusse und ein Autobus auf dem 31er, welcher gemeinhin als «Hörnlibus» bekannt war.

Nach der Verlängerung der Linie 31 vom Friedhof am Hörnli zur Habermatten blieb deren Linienführung während beinahe 60 Jahren unverändert. Am 20. April 1992 ist ein «Hörnlibus» bei der Hörnli Grenze stadteinwärts unterwegs.

© Dominik Madörin, CH-Ettingen (Bild-Nr. 151.82)

Erster Ausbauschritt 1956: Umstellung Linie 34

Wie obigen Ausführungen entnommen werden kann, verdankt der Basler Trolleybusbetrieb seine Entstehung ausschliesslich den Folgen des Zweiten Weltkriegs. Weder die Verkehrsdichte auf der Strecke Claraplatz–Friedhof am Hörnli noch betriebliche oder wirtschaftliche Gründe hätten zur damaligen Zeit eine Einführung einer neuen, dritten Betriebsart wünschenswert erscheinen lassen. Basel lässt sich somit nicht mit anderen Städten vergleichen, die den Trolleybusbetrieb im Bestreben einführten, ihre Verkehrsbetriebe zu modernisieren und «zeitgemäss» zu erhalten, was meist einer Aufhebung des Strassenbahnbetriebs zugunsten des Trolleybusses gleichkam, oder den Trolleybus auf Grund der ermittelten Frequenzen gegenüber dem Autobus als zweckmässigeres Beförderungsmittel erkannten. Doch viel hätte nicht gefehlt, und Basel hätte es anderen Städten wie Biel, Luzern oder St. Gallen gleichgetan. Die Aussicht eines jeden Bürgers auf ein eigenes Auto führte zum neuen Leitbild der autogerechten Stadt. Insbesondere die parteipolitisch ungebundenen Automobil- und Verkehrsverbände, die seit 1929 unter dem Dachverband «Basler Verkehrsliga» operierten, kämpften für die Beseitigung aller Hindernisse, die des Automobilisten freie Fahrt behinderten. Ihr erklärter Wille war es, das als altmodisch geltende Tram aus den Strassen Basels zu verbannen. Wenigstens die innenstädtischen Strecken sollten auf Auto- oder Trolleybusbetrieb umgestellt oder unter den Boden verlegt werden. Besonders gefährdet waren die Ringlinien 1 und 2, die Linie 3 sowie die Linie 7. Es brauchte zahlreiche heftig geführte Kämpfe auf politischer Ebene, einige Volksabstimmungen und Gutachten externer Experten, bis der Irrweg erkannt und die Umstellungspläne endgültig vom Tisch waren.

Wettsteinplatz um 1956: Der Trolleybusbetrieb hat sich neben Strassenbahn und Individualverkehr etabliert. In der Haltestelle steht der Wagen 56 der neu auf Trolleybus umgestellten Linie 34.

© Werkaufnahme SWP (Sammlung Dominik Madörin, CH-Ettingen)

Die anfänglich nur während der Hauptverkehrszeiten betriebene, zweieinhalb Kilometer lange Autobuslinie 34 verzeichnete rasch einen starken Zuwachs im Fahrgastaufkommen und musste ganztägig bedient werden. Für eine Umstellung der Linie auf Trolleybusbetrieb sprach insbesondere die Tatsache, dass auf der Gemeinschaftsstrecke mit der Linie 31 zwischen Claraplatz und der Einmündung der Peter Rot-Strasse in die Grenzacherstrasse bzw. auf rund einem Kilometer die bereits bestehende Fahrleitung mitbenutzt werden konnte. Hinzu kam, dass seinerzeit der Trolleybuskilometer etwa 18 % billiger war als der Wagenkilometer beim Autobus, so dass man sich vom Betrieb mit elektrischen Fahrzeugen eine deutliche Kosteneinsparung versprach. Die vorgesehene Umstellung erlitt allerdings Verspätung. Die Kredite für die Fahrleitungsanlage und 13 neue Trolleybusse waren in einem 1954 beantragten Globalkredit enthalten. Dessen Genehmigung wurde in der Volksabstimmung vom 13. März 1955 abgelehnt, weil die Vorlage auch Beiträge für die Neubeschaffung von Tramwagen enthielt. Unverzüglich stellte der Regierungsrat dem Parlament einen neuen Kreditantrag für die Umstellung der Linie 34 zu, welcher rasch verabschiedet wurde und gegen den kein Referendum mehr zustande kam.

Die Weiche 04 im Verzweigungsbereich der Linien 31 und 34 war jeweils von den Kurswagen der Linie 34 umzustellen. Kurs 34.09 mit FBW (Tr)51 Nr. 360 gelang dies im März 1992 problemlos, er wird sogleich nach links in die Peter Rot-Strasse einbiegen.

© Dominik Madörin, CH-Ettingen (Bild-Nr. 181.2.4)

Der Bau der doppelspurigen, rund 1’500 m langen Fahrleitungsanlage von der Einmündung der Peter Rot-Strasse in die Grenzacherstrasse bis zum Wendeplatz im Bereich der Kreuzung Bäumlihofstrasse/Käferholzstrasse sowie einer Dienstfahrleitung für beide Richtungen in der Schwarzwaldallee zwischen Grenzacherstrasse und Wettsteinallee (ca. 2x 300 m) mit entsprechenden Verbindungsbögen, Luftweichen (Weichen 06, 07, 08, 11, 12, 14 und 15) und -kreuzungen wurde im August 1955 in Angriff genommen. Erforderlich waren die Aufstellung von 71 Stahlrohrmasten und die Anbringung von rund einhundert Mauer- und Dachankern an Gebäuden zur Aufnahme der Tragwerke. In der Rebgasse im Bereich der Endhaltestelle der beiden Trolleybuslinien war die Montage einer Überhol-Fahrleitung notwendig (Weichen 02 und 03). Die Speisung der Strassenzüge Peter Rot-Strasse und Wettsteinallee erfolgte ab Station Dolderweg. Die Gleichrichterstation Birsbrücke an der Zürcherstrasse 180 auf der anderen Rheinseite speiste die Bäumlihofstrasse und die Dienstverbindung in der Schwarzwaldallee. Die entsprechenden Speise- und Rückleitungskabel konnten in die 1955 fertiggestellte St. Albanbrücke, eine Ganzstahl-Plattenbalkenbrücke mit orthotroper Fahrbahnplatte, eingelegt werden.

Die bedeutende Erweiterung der Fahrleitungsanlage und der Betrieb von zwei Linien machten Luftweichen unabdingbar. Insgesamt sieben elektrisch umstellbare Auslaufweichen mit beweglichen Zungen (fett) und eine gleiche Anzahl starrer Einlaufweichen umfasste die Anlage ab 1956. Die elektrischen Auslaufweichen besassen eine Normal- bzw. Vorzugslage, welche dem normalen Linienverlauf entsprach; die Weiche 04 im Verzweigungsbereich der Linien 31 und 34 in der Grenzacherstrasse war jeweils von den Kurswagen der Linie 34 umzustellen. Der Umstellvorgang erfolgte mit Fahrstrom wie beim Tram: Ein Unterfahren der entsprechenden Vorkontakte auf Fahrstufe 1 oder 2 schaltete die beiden Weichenstellspulen mit dem Traktionsmotor in Serie und löste so den Stellvorgang aus. Leuchtende Weichenlagemelder ermöglichten eine Kontrolle des Umstellvorgangs. Nach dem Befahren nahm die Weiche automatisch wieder ihre Vorzugslage ein.

Der Trolleybusbetrieb auf der Linie 34 konnte am 9. Februar 1956 aufgenommen werden. Erforderlich war der Einsatz von anfänglich sechs, später sieben Wagen, wobei einzelne Kurse in Spitzenzeiten via Hoffmann-La Roche–Schwarzwaldallee statt via Peter Rot-Strasse–Wettsteinallee verkehrten. Zusammen mit der Linie 31 ergab sich somit ein Bedarf von insgesamt 13 Trolleybussen. Die 13 in Auftrag gegebenen Neufahrzeuge – es handelte sich stückzahlenmässig um die grösste Trolleybusbeschaffung der B.St.B./BVB – standen allerdings erst ab Beginn des Jahres 1957 vollständig zur Verfügung, so dass auf beiden Trolleybuslinien Autobusse eher Regel als Ausnahme waren. Mit den neuen Fahrzeugen Nrn. 56 (später 356) und 357–368 (zunächst 57–64) ergab sich jedoch erstmals ein ausgeglichener Bestand und die Möglichkeit, die beiden auf alten Autobus-Chassis aufgebauten Sonderlinge Nrn. 352 und 353 aus dem Betrieb zurückzuziehen und per Ende 1958 auszumustern.

Garage Rankstrasse am 22. Oktober 1995. In der Bildmitte die Einstellhalle von 1957 mit dem markanten Sheddach, davor die zehn Gelenk-Trolleybusse Nrn. 901–910 von 1968.

© Dominik Madörin, CH-Ettingen (Bild-Nr. 151.178)

Die Garage Wiesenplatz war trotz 1932 und 1949 erfolgter Erweiterungen für die Unterbringung und Wartung der immer zahlreicher werdenden Auto- und Trolleybusse zu klein. Zwar projektierten die BVB in den frühen Fünfzigerjahren einen weiteren Ausbau dieses Standorts. Bald zeigte sich jedoch, dass nur mit einem grosszügigen Neubau an anderer Lage sämtliche Bedürfnisse abgedeckt werden konnten. Der Entscheid fiel für ein Areal entlang der Gleisanlagen des Badischen Bahnhofs in der Nähe der Sportanlage Rankhof, betrieblich ideal nahe der Trolleybuslinie 31 gelegen. Errichtet wurde eine Einstellhalle mit Sheddach für dreissig (zweiachsige) Busse. Ihr waren eine Werkstatt für den «kleinen Wagenunterhalt» sowie eine Waschanlage für zwei Fahrzeuge angegliedert. Nach knapp einjähriger Bauzeit konnte die neue «Garage Rankstrasse» am 8. April 1957 bezogen und die Trolleybusse sowie einige Autobusse dorthin umstationiert werden. Eine rund 300 m lange Fahrleitung stellte die Verbindung von und zur Trolleybuslinie 31 in der Grenzacherstrasse her (Weichen 018 und 019). Sie endete auf dem östlichen Garagenvorplatz, von wo aus sich die Trolleybusse unter Nutzung ihrer Batterien (Wagen 354 und 355) bzw. ihres thermischen Hilfsfahraggregats (Nrn. 356, 357–368 sowie später auch die Gelenkwagen) zu den Abstellplätzen bewegten. Der Verzicht, in den Hallen Fahrdrähte aufzuhängen, erlaubte es, die Gebäude niedriger und somit kostengünstiger zu bauen.

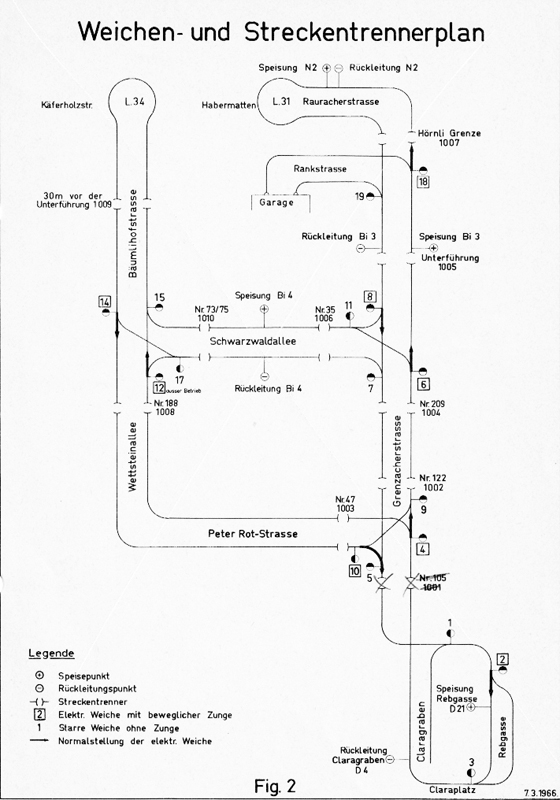

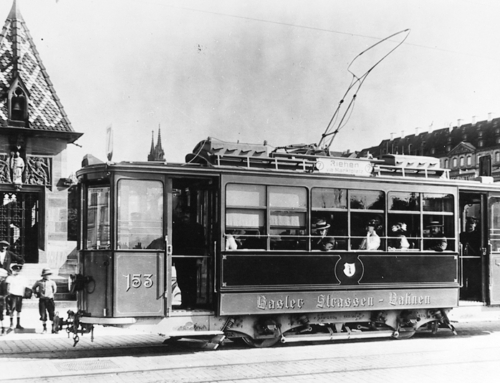

Fahrleitungsanlage nach der Umstellung der Linie 34 auf Trolleybusbetrieb 1956 und der Inbetriebnahme der Garage Rankstrasse im darauffolgenden Jahr. In der Bildmitte die Dienstfahrleitung in der Schwarzwaldallee mit entsprechenden Weichenverbindungen auf den Strassenkreuzungen Schwarzwaldallee/Wettsteinallee und Schwarzwaldallee/Grenzacherstrasse. Speisepunkte der Gleichrichterstationen: D=Dolderweg, Bi=Birsfelden, N=Niederholz

© BVB (Sammlung Dominik Madörin, CH-Ettingen)

Zweiter Ausbauschritt 1968: Umstellung Linie 33

Bei der Projektierung des Ersatzneubaus der Johanniterbrücke stellte sich die Frage, ob der darüber führende Strassenbahnbetrieb beizubehalten sei. Dem seit längerer Zeit anhaltenden Druck von politischer Seite und Verkehrsverbänden, Strassenbahnlinien auf ein schienenfreies Verkehrsmittel umzustellen, konnte nun nicht mehr standgehalten werden. So fällte der Verwaltungsrat der BVB am 16. Juni 1961 den Grundsatzentscheid, den westlichen Teil der de rRinglinie 2 auf dem gesamten Teilstück Schützenhaus–Johanniterbrücke–Badischer Bahnhof einzustellen und durch eine Trolleybuslinie zu ersetzen. Eine sofortige Umstellung auf Trolleybusbetrieb wäre jedoch sowohl für den Bauvorgang der neuen Rheinbrücke als auch für den Betrieb hinderlich gewesen, so dass während der Bauzeit ein provisorischer Autobusbetrieb eingerichtet wurde. Vom 4. Juli 1966 an ersetzten Dieselfahrzeuge die grünen Tramwagen, indem die bisher zwischen Wanderstrasse und Schützenhaus verkehrende Linie 33 zum Badischen Bahnhof weitergezogen wurde.

Um die Fahrzeuge von der Garage Rankstrasse auf die Linie 33 hin- bzw. wieder zur Garage zurückzuführen, bestand zwischen den Haltestellen Peter Rot-Strasse und Gewerbeschule eine Dienstfahrleitung. Der Wagen 358 befindet sich etwa auf der Hälfte der Strecke im Bereich der Kreuzung Riehenstrasse.

© Dominik Madörin, CH-Ettingen (Bild-Nr. 170.5.1)

Der Fahrleitungsbau für die Elektrifizierung der gesamten neuen Linie 33 Wanderstrasse–Badischer Bahnhof (Betriebslänge 4’863 m) inklusive zahlreicher Kreuzungen Tram/Trolleybus, der Schlaufe Wanderstrasse und der Häuserblockumfahrung Schönaustrasse–Schwarzwaldallee–Rosentalstrasse–Mattenstrasse begann anfangs 1968. Hinzu kam die Erstellung einer 2×400 m langen Dienstfahrleitung mit entsprechenden Luftweichen (Weichen 022, 023, 024 und 027), um die Fahrzeuge von der Garage Rankstrasse auf ihre Linie hin- bzw. wieder zur Garage zurückzuführen. Sie erstreckte sich zwischen den Haltestellen Peter Rot-Strasse (Linie 34) sowie Gewerbeschule (Linie 33) und verlief in beiden Richtungen durch die Peter Rot-Strasse bzw. östlich der Rosentalanlage durch die Mattenstrasse. Für einsetzende Kurse waren bei der Einmündung der Peter Rot-Strasse in die Grenzacherstrasse (Weichen 020 und 021) sowie bei der Kreuzung Mattenstrasse/Schönaustrasse (Weichen 025 und 026) zusätzliche Weichenverbindungen nötig. Wiederum kam das elastische Schrägpendel-Aufhängsystem der Firma Kummler & Matter zur Anwendung, doch ging man von Stahl- auf Spannbetonmasten über. Die Stromversorgung erfolgte über acht Speisepunkte (SP) aus den bestehenden Gleichrichterstationen Badischer Bahnhof für das Rosentalquartier (zwei SP) sowie Rudolfstrasse für den westlichen Streckenteil (vier SP). Eine neue, im Grossbasler Brückenkopf der Johanniterbrücke eingebaute Gleichrichterstation speiste den Mittelabschnitt zwischen Mattenstrasse und Spalentor (zwei SP).

Obwohl die BVB speziell für die Linie 33 zehn Gelenktrolleybusse anschafften, waren bis Mitte der Neunzigerjahre immer wieder Zweiachser anzutreffen. Im Mai 1993 biegt der Wagen 360 von der Mattenstrasse in die Schönaustrasse ein. Auf dem Bild nach links hinauslaufend ist die Dienstfahrleitungsverbindung mit den Weichen 025 und 026.

© Dominik Madörin, CH-Ettingen (Bild-Nr. 221.3.3)

Die Aufnahme des elektrischen Betriebs erfolgte am 24. Oktober 1968. Der 33er war gleichzeitig die erste Linie in Basel, welche mit Billettautomaten an den Haltestellen ausgerüstet und billeteurlos mit Einmannwagen geführt worden war. Für eine Wagenfolge im seinerzeit üblichen Sechsminutenabstand zu Spitzenzeiten waren acht Fahrzeuge erforderlich. Vorwiegend kamen die neuen Gelenktrolleybusse mit den Betriebsnummern 901–910 zum Einsatz, deren Beschaffung bereits 1964 im Hinblick auf die Betriebsumstellung eingeleitet worden war. Diese ersten Basler Gelenkbusse überhaupt waren von der Arbeitsgemeinschaft für pneubereifte Gelenkfahrzeuge (APG) in enger Zusammenarbeit mit dem Verband Schweizerischer Transportanstalten entwickelt worden.

Die Vermehrung des Fahrzeugbestands durch Gelenkwagen zog eine Vergrösserung der Garage Rankstrasse nach sich. Errichtet wurden eine neue unterkellerte Einstellhalle in Stahlbauweise mit Auf- und Abfahrtsrampen, ein Dienstgebäude mit Garagenboxen sowie ein (Personal-)Wohnhaus mit fünf Wohnungen. Die Einstellhallen standen dem Betrieb ab Januar 1970 zur Verfügung. Sie wurden wiederum nicht mit Fahrdrähten versehen. Hingegen erfuhr die Fahrleitungsanlage auf dem Garagenvorplatz eine Erweiterung um fünf Drahtpaare mit entsprechenden Einlaufweichen für das Voraufstellen von Fahrzeugen (Weichen 043, 045, 047, 049 und 051). 1975 erhielt die Garage eine eigene Einspeisung ab Gleichrichter Birsbrücke.

Einzig die Trolleybusse der Linie 33 kamen – dem Verlauf der ehemaligen Strassenbahnlinie 2 folgend – ins Grossbasel. Auf der Fahrt von der Wanderstrasse zum Badischen Bahnhof verlässt der Gelenktrolleybus Nr. 910 am 16. September 1973 soeben die Haltestelle Spalentor.

© Sammlung Dominik Madörin, CH-Ettingen (Bild-Nr. 151.268)

Dritter Ausbauschritt 1968: Verlängerung Linie 34

1958 kam erstmals der Wunsch auf, die Linie 34 von der Käferholzstrasse bis ins Riehener Niederholzquartier zu verlängern. Dieser Forderung kam der Regierungsrat vorerst nicht nach, da die Linie zu einem grossen Teil über freies Feld geführt und die leistungsfähigere Strassenbahnlinie 6 konkurrenziert hätte. Die Situation änderte sich, als der Kanton Basel-Stadt beschloss, auf einem Areal zwischen der Strasse Zu den drei Linden und der Wiesentalbahn einen grossen Schulkomplex zu errichten. Das neue Gymnasium Bäumlihof kam in den Bereich der Gemeindegrenze Stadt Basel/Riehen zu liegen und war für 1’200 Schüler aus dem Kleinbasel, Riehen und Bettingen ausgelegt. Die Weiterführung der Linie 34 von der Käferholzstrasse zur Habermatten und die Einrichtung zweier neuer Haltestellen (Drei Linden und Gotenstrasse) war nun unbestritten.

Die Wendeschlaufe bei der Käferholzstrasse blieb bestehen, wurde nach der Linienverlängerung aber kaum mehr genutzt. Am 18. August 1991 überholt der APG-Gelenkwagen Nr. 905 den in der Schlaufe wartenden FBW (Tr)51 Nr. 358.

© Dominik Madörin, CH-Ettingen (Bild-Nr. 168.7.4)

Von der bisherigen Endhaltestelle Käferholzstrasse aus war auf einer Länge von rund 1’100 m eine neue doppelspurige Fahrleitung zu montieren. Diese mündete bei der Raurarcherstrasse in die bestehende Fahrleitung der Linie 31 ein (Weichen 032 und 033). Eine zusätzliche Verbindung (Weichen 030 und 031) ermöglichte Dienstfahrten ein Rechtsabbiegen aus der Bäumlihofstrasse in die Rauracherstrasse. Für Überholungen bei der Endstation Habermatten wurde der Wendeplatz ausgeweitet und eine Überholfahrleitung aufgehängt (Weichen 034 und 035). Die Wendeschlaufe bei der Käferholzstrasse blieb bestehen und wurde mit den Weichen 028 und 029 angebunden, war für ein Befahren mit Gelenkwagen aber eigentlich ungeeignet und wurde nach der Linienverlängerung kaum mehr genutzt. Insgesamt mussten 98 Spannbetonmasten gestellt und 25 Maueranker gesetzt werden. Ein neuer Gleichrichter an der Allmendstrasse 146 im Bereich der Bahnunterführung übernahm die Versorgung des neuen Abschnitts und verbesserte gleichzeitig die Stromversorgung in der äusseren Grenzacherstrasse, nachdem dort ein neuer Speisepunkt erstellt und Trenner versetzt worden waren.

Ein Vierteljahrhundert nach ihrer Verlängerung führt die Linie 34 zwischen Basel und Riehen immer noch über freies Feld: Neoplan N 6020 Nr. 934 am 5. September 2000 in der Lindenallee der Bäumlihofstrasse.

© Dominik Madörin, CH-Ettingen (Bild-Nr. 427.5.3)

Die Eröffnung der verlängerten Linie 34 am 18. April 1973 fiel mit dem Beginn des ersten Schuljahres im Gymnasium Bäumlihof zusammen. Das Basler Trolleybusnetz erreichte damit seine grösste Ausdehnung mit einer totalen Betriebslänge von 13,5 km (Linie 31 4’890 m, Linie 33 4’863 m und Linie 34 3’773 m).

Für Überholungen bei der Endstation Habermatten wurde der Wendeplatz ausgeweitet und eine Überholfahrleitung aufgehängt. Ebenfalls eine Folge der Linienverlängerung war die Beschaffung der versuchsweise orange lackierten Gelenkwagen Nrn. 911–920.

© Dominik Madörin, CH-Ettingen (Bild-Nr. 152.105)

Konsolidierungsphase

In der ersten Hälfte der Siebzigerjahre zogen insbesondere der Bau Autobahn N2/Osttangente mitsamt Schwarzwaldtunnel sowie die neue Führung der Grenzacherstrasse zwischen der Unterführung der Verbindungsbahn und dem Sportplatz Rankhof viele Änderungen der Fahrleitungsanlage und zahlreiche Provisorien nach sich. So musste ab Mitte 1971 auf die Dienstfahrleitung in der Schwarzwaldallee verzichtet werden. Ersatz konnte erst 1976 durch eine Verbindung in der neu erstellen Schwarzwaldstrasse geschaffen werden. Diese diente auch einstellenden Kursen der Linie 33, welche die Garage Rankstrasse ab Badischem Bahnhof nun via Schwarzwaldstrasse statt via Gewerbeschule–Peter Rot-Strasse erreichten. Entsprechend wurde die Dienstfahrleitung zwischen den Haltestellen Peter Rot-Strasse und Gewerbeschule hälftig zurückgebaut und nur noch für einsetzende Kurse in Richtung Mattenstrasse–Badischer Bahnhof weiterbetrieben. In die gleiche Zeit fiel die Inbetriebnahme der beiden ersten Fahrleitungsweichen der neuen Bauart EW 40 mit stellbaren Herzstücken (Weichen 018 und 038). Sie konnten mit 40 km/h unterfahren werden.

Die Beschaffung von zwei gebrauchten Gelenkwagen Nrn. 921 und 922 aus DE-Kaiserlautern erlaubte 1987 die Ausmusterung alter Zweiachser. Im Januar 1988 steht der Wagen 922 an der Wanderstrasse. Nur den wenigsten ist bewusst, dass sich diese Endhaltestelle auf dem Gemeindegebiet Allschwils befand…

© Dominik Madörin, CH-Ettingen (Bild-Nr. 1.4.5)

Im Hinblick auf die Inbetriebsetzung von Trolleybussen mit stufenloser elektronischer Chopper-Steuerung mussten 1975 die elektrisch umstellbaren Luftweichen von der bis anhin direkten Steuerungsart mit Fahrstrom auf Frequenzsteuerung umgerüstet werden. Zum Einsatz kam ein System der Firma Fahslabend Elektronik AG, Riedbach, mit Sender am rechten Stromabnehmerkopf und leiterförmiger Empfängerantenne am rechten (negativen) Fahrdraht. Das System bewährt sich von Anfang an, erhöhte die Betriebssicherheit beim Befahren der Weichen (weniger Stromabnehmerentgleisungen) und gewährte eine flüssigere Fahrweise. Es kam wenig später in angepasster Form auch beim Tram zum Einsatz.

Bei den neuen Fahrzeugen mit Chopper-Steuerung handelte es sich um die zehn Gelenkwagen Nrn. 911–920, welche versuchsweise in orangem statt grünem Livrée erschienen. Sie dienten zur Deckung des grösseren Fahrzeugbedarfs aufgrund der verlängerten Linie 34 und ermöglichten die Ausmusterung der veralteten Wagen Nrn. 351, 354, 355 und 356. Dennoch stellte sich nun ein deutlicher Überbestand ein: Der Betrieb der drei Linien erforderte 22 Fahrzeuge, vorhanden waren deren 32. Immerhin trennten sich die BVB 1982 von vier «Panzerwagen» aus der bei Personal und Fahrgästen gleichermassen unbeliebten Serie 357–368. Die Beschaffung von zwei gebrauchten Gelenkwagen Nrn. 921 und 922 aus DE-Kaiserslautern erlaubte 1987 die Ausmusterung weiterer drei Zweiachser (Nrn. 361, 362 und 364) und den Rückzug des Wagens 363 aus dem Fahrgastbetrieb.

Vier der mittlerweile über dreissig Jahre alten Zweiachser (Nrn. 357–360) blieben im täglichen Einsatz. Sie konnten erst ab 1992 zusammen mit den zehn am Ende ihrer Lebensdauer angelangten APG-Gelenkwagen Nrn. 901–910 durch zwölf Niederflurbusse Neoplan N 6020 (Nrn. 923, 924–934) ersetzt werden. Das Konzept dieser Neuentwicklungen mit Schwungrad-Energiespeicher für kurze Fahrten ohne Spannungsversorgung aus der Fahrleitung führte dazu, die oberirdische Einstellhalle des Erweiterungsbaus der Garage Rankstrasse mit drei Fahrdrahtpaaren zu versehen.

(K)Ein Freudentag für die BVB? Vorstellung des ersten Niederflur-Gelenkwagens Neoplan N 6020 mit der Betriebsnummer 923 am 20. März 1992 bei der Garage Rankstrasse.

© Dominik Madörin, CH-Ettingen (Bild-Nr. 155.26)

Im Jahr 1990 ersetzten die BVB die Weiche 002 in der Rebgasse durch eine solche des neuen Typs U88 von Kummler + Matter. Eine neuartige elektronische Steuerung versprach eine höhere Zuverlässigkeit bei Verriegelung und Rückstellung.

Fahrleitungsanlage im endgültigen Ausbauzustand mit verlängerter Linie 34, zusätzlicher Linie 33 und neuen Dienstfahrleitungen in der Peter Rot-Strasse sowie in der Schwarzwaldstrasse. Handschriftlich ergänzt sind Kreuzungen Tram/Trolleybus mit den Nummern der entsprechenden Tramlinien (jedoch ungenau im Bereich Gewerbeschule/Weiche 027). Die selten genutzte Weichenverbindung 010/09 entfiel später.

© BVB (Sammlung Dominik Madörin, CH-Ettingen)

Trolleybusabschaffung

Obwohl 1995 mit erdgasbetriebenen Autobussen mitsamt dafür notwendiger Infrastruktur sogar eine vierte Betriebsart eingeführt worden war, vertraten die BVB zunehmend die Ansicht, die drei Trolleybuslinien verursachten hohe Kosten und führten zu einem unverhältnismässig grossen betrieblichen Aufwand. Tatsächlich war der Anschaffungspreis eines Trolleybus-Neufahrzeugs gegenüber einem Dieselbus hauptsächlich aufgrund geringerer Stückzahlen um einiges höher. Bei solchen Vergleichen aber gerne ausser Acht gelassen wurde die Tatsache, dass Trolleybusse in der Regel auf eine Lebensdauer von 20 Jahren ausgelegt waren (gegenüber 12 Jahren bei Autobussen), so dass sich etwa gleich hohe jährliche Amortisationskosten ergaben. Auch in puncto Umweltfreundlichkeit schien der Trolleybus gegenüber dem Autobus nur vordergründig an Vorteilen zu verlieren. Neue Motortechnologien und Abgasreinigungssysteme vermochten den Schadstoffausstoss von Verbrennungsmotoren zwar markant reduzieren. Selbst bei Verwendung von alternativen Treibstoffen wie Erdgas oder Methanol verfehlten Autobusse das Zero-Emission-Level aber bei weitem, ganz im Gegensatz zum Trolleybus, sofern dieser seinen Strom aus erneuerbaren Energiequellen bezog.

Der Wagen 905 widerlegt die Mär vom unflexiblen Trolleybus deutlich, als er sich am 11. März 1994 im unteren Weiherweg anlässlich einer Betriebsstörung abseits der Fahrleitung bewegt. Moderne Trolleybusse können problemlos auch grosse Strecken im Batteriebetrieb zurücklegen.

© Dominik Madörin, CH-Ettingen (Bild-Nr. 263.3.1)

Die Tage des Trolleybusbetriebs in Basel schienen zur Jahrtausendwende jedenfalls gezählt. Die Verknüpfung der Radiallinien 34 und 37 (Schifflände–Bottmingen–Jakobsberg) zur neuen Durchmesserlinie 34 im Herbst 2000 bildete den Anlass dazu, die Linie 34 wieder mit Autobussen zu betreiben. Gegen den Bau einer Fahrleitung auf der gesamten Linienlänge sprachen ästhetische Aspekte im Innenstadtbereich und Kostengründe; ein Einsatz von Duobussen wurde weder ernsthaft in Betracht gezogen noch vertieft untersucht. Der Kanton Basel-Landschaft, über dessen Gebiet die Linie 37 teilweise führte, stellte sich überdies konsequent gegen die Finanzierung einer Fahrleitungsanlage. Ganz trolleybusfrei blieb der Landkanton jedoch nie: Nur den wenigsten war bewusst, dass die Endhaltestelle Wanderstrasse der Linie 33 schon immer auf dem Gemeindegebiet Allschwils lag, dies allerdings ohne direkte Kostenfolge für den Landkanton…

Ende 2004 zwang eine Änderung der Linienführung beim 33er zur Rückkehr zum Autobusbetrieb (Wagen 925 am 17. Juni 2004 in der Schanzenstrasse). Es ist ein offenes Geheimnis, dass die grosse Störungsanfälligkeit der Neoplan-Niederflurwagen das Ende des Basler Trolleybusbetriebs beschleunigte, wenn nicht sogar mitverursachte.

© Dominik Madörin, CH-Ettingen (Bild-Nr. 156.174)

Die Ausmusterung der Wagen 911–920 sowie 921 und 922 im Frühjahr 2000 führte zu einer Reduktion des Fahrzeugbestands auf die zwölf störungsanfälligen Niederflur-Gelenkwagen von Neoplan – zu wenig für den Betrieb der beiden übriggebliebenen Linien 31 und 33. Autobusse glichen den Fehlbestand aus, wodurch der nun deutlich verkleinerte Trolleybusbetrieb gesamtheitlich und betriebswirtschaftlich betrachtet noch teurer wurde.

Eine Änderung der Führung der Linie 33 (neu Wanderstrasse–Schifflände) per Ende 2004 und ein Jahr später die Verlegung des westlichen Endpunkts ins basellandschaftliche Schönenbuch zwangen auch hier vordergründig zur Rückkehr zum Autobusbetrieb. Gleichzeitig reduzierten die BVB die Trolleybusflotte auf acht bzw. später auf lediglich sieben einsatzfähige Wagen.

Die schleichende Abschaffung des umweltfreundlichen Verkehrsmittels rief nun aber dessen Befürworter auf den Plan. Ein im September 2003 gegründetes «Komitee ProTrolleybus» reichte am 9. November 2004 die Volksinitiative «Ja zum Trolleybus» ein. Der Basler Regierungsrat gab daraufhin ein Gutachten in Auftrag, bei dem folgende mögliche Szenarien zur Vereinheitlichung der BVB-Busflotte unter betrieblichen, technischen, ökonomischen und ökologischen Aspekten verglichen wurden:

- Betrieb mit Diesel

- Betrieb mit Erd- bzw. Biogas

- Umsetzung der Trolleybus-Initiative mit Beibehaltung und Ausbau dieses Systems

Das Gutachten kam zum Schluss, dass ein Erhalt oder gar Ausbau des Trolleybussystems nachteilige Folgen für das Gesamtverkehrssystem gehabt hätte. Darauf liess die Regierung einen Gegenvorschlag zur Trolleybus-Initiative ausarbeiten, welcher eine Vereinheitlichung der Busflotte auf den Betrieb mit Erd- bzw. Biogas vorsah, und empfahl die Initiative zur Ablehnung. Nach emotional geführtem Abstimmungskampf fiel das Resultat der Volksabstimmung vom 17. Juni 2007 zur Umstellung auf gasbetriebene Fahrzeuge aus, womit gleichzeitig das Ende des Basler Trolleybusbetriebs besiegelt war.

Das Ende: Am 30. Juni 2008 um 20:12 Uhr rückt mit dem Wagen 924 der letzte Basler Trolleybus in die Garage Rankstrasse ein.

© Dominik Madörin, CH-Ettingen (Bild-Nr. 156.410)

Als am Abend des 30. Juni 2008 um 20:12 Uhr sämtliche Kurse der Linie 31 durch Autobusse ersetzt waren, fand die Basler Trolleybusära nach genau 24’442 Betriebstagen ihr Ende. Der Abbruch der Fahrleitungsanlage, welche bis zu diesem Zeitpunkt mit Ausnahme einzelner demontierter Abschnitte in Baustellenbereichen auf der ehemaligen Linie 33 noch vollständig erhalten war, begann bereits im vierten Quartal 2007. Während Tragwerke und Fahrdrähte rasch verschwunden waren, blieben Masten oft noch lange stehen. Einzelne nun arbeitslose oder als Träger einer kleinen Strassenlaterne etwas überdimensioniert wirkende Exemplare halten sich bis in die Gegenwart, obwohl im Kredit für die Beschaffung der Gasbusse auch die erforderlichen Gelder für den Abbruch der Masten enthalten waren.

Selbstredend kam es auch nie zu einer einheitlichen Busflotte, bestehend ausschliesslich aus gasbetriebenen Fahrzeugen. Da es in der Nordwestschweiz angeblich an Biogas fehle, leiteten die Basler Verkehrs-Betriebe 2013 die Beschaffung von 55 Gelenkbussen mit Dieselmotoren in die Wege. Ein Schelm, wer Böses dabei denkt…

Adieu Trolleybus: Am 8. Juli 2008 – lediglich eine gute Woche nach Betriebseinstellung! – befinden sich die sieben übriggeblieben Neoplan-Gelenkwagen Nrn. 924, 926, 927, 929, 930, 931 und 933 bereits auf dem Weg nach Osteuropa. Aufnahme im Rangierbahnhof Basel SBB RB, Gleisgruppe D.

© Dominik Madörin, CH-Ettingen (Bild-Nr. 156.495)

Zuletzt aktualisiert am 22. November 2025 von Dominik Madörin

Hinterlasse einen Kommentar