Basler Billettautomaten der ersten Generation. Per 1. Januar 1972, also etwas später als die BVB, ging auch die Birseckbahn AG zum Einmannbetrieb über und beschaffte eigene, technisch zum BVB-Typ baugleiche Geräte in gelber Farbe. Nach Einführung der Tarifgemeinschaft mit dem städtischen Betrieb erübrigte sich eine Doppelaufstellung an der Gemeinschaftsstrecke Aeschenplatz–Ruchfeld.

© Sammlung Dominik Madörin, CH-Ettingen (Bild-Nr. -)

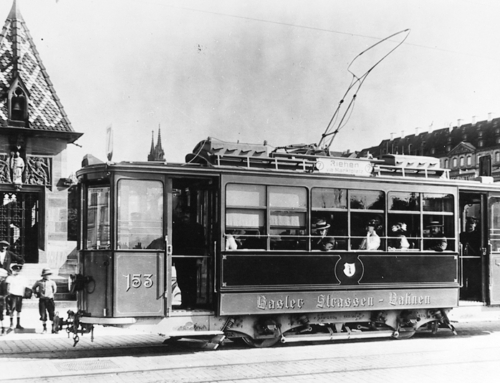

Die Nahverkehrsbetriebe beinahe jeder grösseren Stadt in der Schweiz entwickelten sich im Laufe der Jahre zu personalintensiven Unternehmen. Dementsprechend gross fiel der Anteil der Personalkosten an den Betriebsausgaben aus. Bei den Basler Verkehrs-Betrieben (BVB) lag dieser 1966 bei rund 80 Prozent. Nur mit grösster Mühe und verbunden mit Personaleinsparungen, etwa durch Vergrösserungen der Kursfolgen auf einzelnen Linien oder der Einführung billeteurloser Anhängewagen, gelang es, den Anteil der Personalkosten an den Betriebsausgaben einigermassen stabil zu halten.

Parallel zur Kostensituation verschärfte sich die Lage auf dem Personalsektor, verursacht durch die in den Fünfzigerjahren einsetzende Hochkonjunktur – die Neubesetzung freiwerdender Stellen gestaltete sich aufgrund des ausgetrockneten Arbeitsmarkts immer schwieriger. Um die fahrplanmässigen Leistungen nicht weiter einschränken zu müssen, sahen sich die BVB dazu gezwungen, Rationalisierungsmassnahmen einzuleiten. Diese umfassten in erster Linie den Übergang zum intergralen Einmannbetrieb, also der vollständigen Abschaffung der Billeteure und die Einführung der Selbstbedienung durch Fahrgäste mittels Billettausgabe- und Entwertungsautomaten.

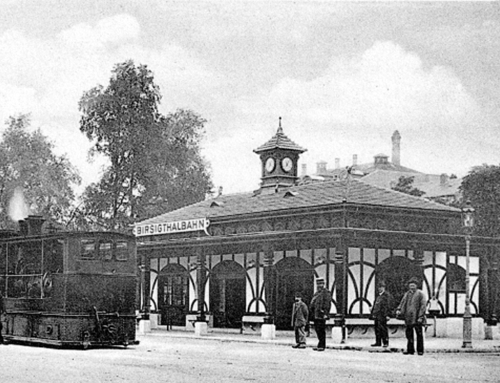

Aus denselben Gründen und nur wenig später als die BVB gingen auch die Birseckbahn AG (BEB) und die Birsigthalbahn AG (BTB) zum Einmannbetrieb über.

Tarifgestaltung und Automatensysteme

Bis zum Jahre 1965 wandten die BVB einen gemischten Einheits- und Teilstreckentarif an. Zu einem Pauschalpreis wurden alle Inhaber von Jahreskarten, Monats- und Wochenabonnementen sowie von Tageskarten befördert, während für Schüler und Lehrlinge besondere Couponabonnemente für eine bestimmte Anzahl Fahrten zur Einheitstaxe zur Ausgabe gelangten. Für die übrigen Fahrgäste, also jene mit Einzelbilletten, 2- und 5-Franken-Kärtli (sogenannten Inhaberabonnementen bzw. Mehrfahrtenkarten), bestand ein abgestufter Teilstreckentarif.

Im Zusammenhang mit der Einführung von billeteurlosen Anhängewagen im Sommer 1965 kam es zu einer Vereinfachung dieses Tarifsystems, indem die Couponabonnemente abgeschafft, die Zahl der nicht zu coupierenden Sichtfahrausweise erhöht und ein Zonentarif mit drei Taxstufen geschaffen wurde. Die angestrebte Wirkung stellte sich rasch ein: Der Anteil der mit Sichtabonnementen reisenden Fahrgäste stieg um 10 Prozent an, was den Betrieb der billeteurlosen Wagen wesentlich erleichterte.

Für die Umstellung auf den sogenannten integralen Einmannbetrieb musste das Tarifsystem erneut überprüft werden. Ein Wechsel zu einem Einheitstarif wurde von den BVB verworfen, wären doch die Kurzstreckenfahrer davon übermässig stark betroffen worden. Das seit 1965 bestehende Zonentarifmodell wurde daher grundsätzlich beibehalten. Damit war zugleich festgelegt, welches Sortiment an Fahrausweisen ein Billettautomat in Basel ausgeben können musste: Kurzstrecken- bzw. Kinderbillette, Billette nur für das Stadtnetz sowie Billette für das Stadtnetz und Vorortsstrecken.

Nach der Festlegung des Tarifmodells war die Frage zu klären, wo die Billettautomaten installiert werden sollten. Zur Auswahl stand das Anbringen in den Fahrzeugen oder das Aufstellen an den Haltestellen. Beide Systeme wiesen Vor- und Nachteile auf.

Für die Anwendung des mehrstufigen Tarifsystems war eine Angabe des Ausgabeorts bzw. der Einstieghaltestelle auf dem Fahrausweis unabdingbar. Dies war bei an Haltestellen installierten Automaten einfach und zuverlässig umsetzbar. Der jeweils gültige Fahrpreis liess sich mithilfe eines am Gerät angebrachten Netzplans durch den Fahrgast rasch ermitteln. Zudem entstand in den Fahrzeugen kein Platzverlust durch den Apparat. Im Vergleich zu im Fahrzeuginnern installierten Geräten waren allerdings deutlich höhere Aufwendungen für Entleerung der Münzbehälter, Auffüllung des Billettvorrats und Wartung in Kauf zu nehmen. Auch die Geräte- und Installationskosten fielen höher aus.

Zugunsten von im Fahrzeuginnern installierten Automaten sprach eine vergleichsweise einfache Installation. Eine standardisierte Platzierung hätte die Auffindbarkeit für den Fahrgast erleichtert. Die Geräte wären weniger anfällig für Witterungseinflüsse, Beschädigungen oder Aufbruchversuche gewesen und hätten sich dementsprechend kostengünstiger herstellen lassen. Wartung, Münzentleerung sowie Befüllung wären zentral in den Tramdepots und Busgaragen möglich gewesen. Der Vermerk der Einstieghaltestelle auf dem Billett hätte allerdings eine zuverlässige Fernsteuerung oder Fahrzeugortung erfordert, welche zum damaligen Zeitpunkt technisch noch nicht zufriedenstellend umsetzbar war. In Fahrzeugen installierte Automaten waren somit für das von den BVB gewählte Zonen-Tarifsystem ungeeignet. Zudem befürchtete man, dass sich in stark ausgelasteten Fahrzeugen der Zugang zu den Verkaufsgeräten bzw. Entwertern nicht in allen Fällen hätte gewährleisten lassen und es unter Umständen zu Rückstaus beim Einstieg gekommen wäre. Auch wäre im Vergleich zu einer Aufstellung an den Haltestellen die doppelte Anzahl an Geräten erforderlich gewesen.

Schliesslich fiel der Entscheid für die Aufstellung an den Haltestellen. Alle 227 Haltestellen des seinerzeitigen BVB-Netzes wurden auf den Bedarf an kombinierten Billettausgabe- und Entwertungsautomaten hin untersucht. Eine Aufstellung von reinen Entwertungsautomaten schien nie in Betracht gezogen worden zu sein 1). Es zeigte sich, dass nicht überall mehrere Apparate erforderlich waren. An Endhaltestellen sowie an schwach frequentierten peripher gelegenen Haltestellen genügte in der Regel ein Gerät. Dafür mussten an Knotenpunkten vier oder mehr Apparate aufgestellt werden. Auf Grund dieser Untersuchungen ermittelte man einen Bedarf an 417 Geräten. Einschliesslich einer Reserve sowie einem Vorrat für die Ausrüstung zusätzlicher Haltestellen oder neuer Linien waren 465 Automaten zu beschaffen. Davon sollten 110 für zwei Tarifstufen (Kurzstrecken- bzw. Kinderbillette sowie Billette für das Stadtnetz), 300 für drei Tarifstufen und 55 für drei Tarifstufen sowie die Ausgabe von Mehrfahrten- und Tageskarten ausgelegt sein.

Die BVB prüften verschiedene Produkte von Herstellern im In- und Ausland. Die Wahl fiel schliesslich auf einen Gerätetyp, welcher von der Systemanbieterin SADAMEL S.A. (Société anonyme des appareils de mesures et de laboratoire) mit Sitz in La Chaux-de-Fonds zusammen mit der Autelca AG, Gümligen, entwickelt worden war. Im November 1967 wurde bei der Haltestelle Claraplatz der Trolleybuslinien 31 und 34 ein entsprechender, allerdings mindestens äusserlich von den späteren Seriengeräten leicht abweichender Prototyp aufgestellt und der Presse sowie dem Publikum präsentiert.

SADAMEL offerierte die Automaten zu Stückpreisen von Fr. 10’142.– (zweistufig), Fr. 10’401.– (dreistufig) sowie Fr. 16’684.– (dreistufig und Karten-Ausgabe). Unter Einbezug der Kosten für Ersatzteile, Aufstellung und Elektroanschluss, die Einrichtung einer Automaten-Werkstatt sowie die Beschaffung eines VW-Transporters für den Vor-Ort-Service beliefen sich die Investitionskosten auf insgesamt Fr. 5’908’540.–. Demgegenüber erwarteten die BVB bei vollständigem Einmannbetrieb jährliche Einsparungen von rund 9,5 Millionen Franken, vorwiegend aufgrund des Wegfalls von 510 Arbeitsstellen.

Der Grosse Rat behandelte eine entsprechende Kreditvorlage am 8. Februar 1968 und stimmte dem Antrag der BVB zu. Nach Ablauf der Referendumsfrist konnten die Geräte bestellt werden. Bereits im Juni 1970 waren die 410 einfachen Billettautomaten ohne Mehrfahrtenkarten-Ausgabe abgeliefert und installiert, so dass am 6. Juli 1970 auf sämtlichen Linien der billeteurlose Betrieb eingeführt werden konnte. Ab März 1971 kamen an rund 50 ausgesuchten Haltestellen die kombinierten Geräte zur Aufstellung, teilweise anstelle von erst kurz zuvor installierten einfachen Automaten.

Spätere Automatengenerationen

Die Birseckbahn AG beschaffte 1971 24 dreistufige Billettausgabe- und Entwertungsautomaten (davon fünf mit Mehrfahrtenkarten-Ausgabe) derselben Bauart wie die BVB. Wartung, Befüllung und Münzverarbeitung wurden ebenfalls den BVB übertragen. Die Automaten gingen anlässlich der Fusion der Basler Vorortsbahnen zur Baselland Transport AG (BLT) an das neu gegründete Unternehmen über.

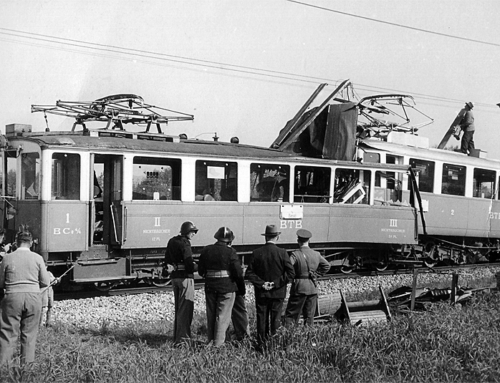

Die Birsigthalbahn AG wagte 1973 den Schritt zu einer neuen Geräte-Generation, welche auch Rückgeld ausgeben konnte. Beschafft wurden 22 Automaten des Herstellers Autelca AG, Gümligen. Die Geräte des Typs BE 1-14/28 RK konnten sieben Tarifstufen jeweils zum vollen oder ermässigten Preis (total 14) ausgeben. Die BTB besorgte die Wartung selbst. Auch diese Automaten gingen an die BLT über.

Auf den 1. Juni 1978 wurde im Abonnementssektor ein Tarifverbund zwischen den BVB und den Linien 17, 61 und 64 der BLT eingeführt. In diesem Zusammenhang wurden die ehemaligen BTB-Geräte mit neuen Entwerter-Einheiten ausgerüstet und neue Drucker für den Verkauf der Abonnementsmarken an Kiosken usw. beschafft. Der Bartarifsektor konnte hingegen noch nicht im neuen Tarifverbund Basel integriert werden, da keine Automaten vorhanden waren, welche Billette und Mehrfahrtenkarten mit mehr als nur drei Tarifstufen für Fahrten ins ganze Verbundgebiet ausgeben konnten. Der zunächst ins Auge gefasste Umbau der ab 1968 beschafften, dreistufigen SADAMEL-Automaten von BVB und BLT (ex BEB) auf acht Preisstufen wurde zugunsten der Beschaffung einer neuen Geräte-Generation wieder fallengelassen. Die ab 1980 an ausgewählten Knotenpunkten aufgestellten und in auffälligem Rot lackierten Tarifverbund-Automaten stammten von der Autelca AG (Typ BE-40/RS). Da die neuen Geräte primär benötigt wurden, um neben dem eigentlichen BVB-Netz auch weiter entfernte Destinationen im Kanton Basel-Landschaft zu erreichen, kam der Landkanton auch für die Investitionskosten auf.

Um weitere Haltestellen mit modernen Tarifverbund-Automaten ausrüsten und um Geräte der ersten Generation ausmustern zu können, leiteten die Verkehrsbetriebe Mitte der Achtzigerjahre eine Ersatzbeschaffung ein. In einer ersten Phase kamen 200 neue Geräte mit Rückgeldausgabe, jedoch ohne Mehrfahrtenkarten-Ausgabe des Typs Autelca B-8020 sowie weitere 19 Autelca BE-40/RS zur Aufstellung. Damit liessen sich zahlreiche Geräte der ersten Generation von SADAMEL (darunter sämtliche Mehrfahrtenkarten-Automaten) ersetzen. 200 SADAMEL-Automaten durchliefen eine Revision und blieben in Betrieb, bis sie bis 1994 durch ein zweite Serie neu beschaffter Autelca-Geräte definitiv abgelöst wurden.

Am 1. Juni 1987 wurde aus dem Tarifverbund Basel der integrale Tarifverbund Nordwestschweiz (TNW). Integral bedeutete, dass sowohl Abonnements- als auch Einzelfahrausweise und Mehrfahrtenkarten im Verbundgebiet einheitlich gültig waren. Beteiligt waren die fünf Kantone Aargau, Basel-Landschaft, Basel-Stadt, Jura und Solothurn sowie neben BVB und BLT auch die Transportunternehmungen Autobus AG, Liestal (AAGL), Postauto Nordwestschweiz, Schweizerische Bundesbahnen (SBB), Waldenburgerbahn AG (WB) und Busbetrieb Rheinfelden (BBR).

Nach rund zwanzig Jahren TNW hatte das alte Vertriebssystem die maximale Nutzungsdauer erreicht und war nicht weiter entwicklungsfähig. Sämtliche alten Billettautomaten wurden daher ab 2007 durch neue Geräte Typ AFA 490 des deutschen Herstellers ATRON electronic GmbH ersetzt.

Im Frühjahr 2025 verkündeten der TNW und die Verkehrsbetriebe einen weiteren Generationenwechsel. Die ab 2027 zu beschaffenden Geräte sollten ausschliesslich bargeldlos funktionieren. Den Zuschlag erhielt die Firma Scheidt & Bachmann mit Sitz in DE-Mönchengladbach.

1) 1973–74 erprobten die BVB an der Haltestelle Grosspeterstrasse einen von den Städtischen Verkehrsbetrieben Bern (SVB) ausgeliehenen Entwerter.

Zuletzt aktualisiert am 6. Dezember 2025 von Dominik Madörin

Hinterlasse einen Kommentar