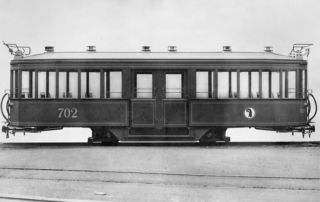

C3 703–722

Im Jahre 1934 stand die Eröffnung der Linie nach Binningen sowie jener über die Dreirosenbrücke bevor, was eine Aufstockung des Anhängewagenbestands der Basler Strassenbahnen (B.St.B.) unumgänglich machte. Der beantragte Kredit für zwanzig Dreiachser C3 703–722 (Stückpreis Fr. 40’400.–) wurde vom Grossen Rat am 18. Mai 1933 genehmigt.