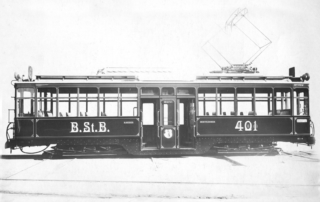

Ce 4/4 401 «Dante Schuggi»

Der als Ce 4/4 401 abgelieferte Motorwagen ist wohl das populärste Tram in Basel. Die in Personalkreisen entstandene Bezeichnung «Dante Schuggi» (dt. «Tante Julie») ist längst zum Allgemeingut geworden. Die alte Tante hat eine überaus bewegte Geschichte hinter sich – als die Schlosser mit dem Zusammenbau des Untergestells begannen, war Erzherzog Franz Ferdinand noch am Leben. Kurz darauf wurde der Thronfolger Österreich-Ungarns erschossen.