Autobuslinie A

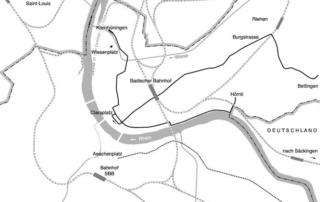

Am 26. Mai 1930 erfolgte die Eröffnung der beiden ersten Basler Autobuslinien mit den internen Linienbezeichnungen A und B. Die Linie A verkehrte von Kleinhüningen via Claraplatz zu dem 1930 noch nicht fertiggestellten Friedhof am Hörnli.