Die Trambahngesellschaft Basel–Aesch AG besass weder eigenes Rollmaterial noch Personal und übertrug den Betrieb ihrer Strecke den Basler Strassenbahnen bzw. später den Basler Verkehrs-Betrieben.

© Sammlung Dominik Madörin, CH-Ettingen

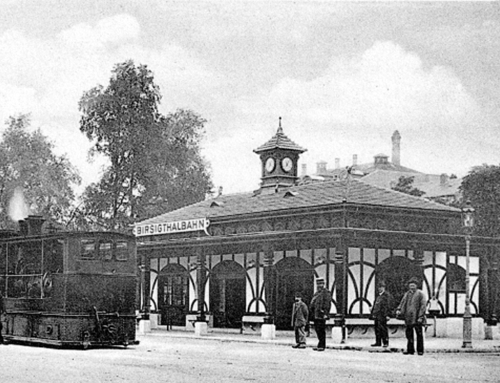

Als 1875 durch die Eröffnung der Jura-Bahn die Gemeinden des unteren Birstals mit der Stadt Basel verbunden worden waren, ahnte wohl noch niemand, dass diese Bahnverbindung den Bedürfnissen bald nicht mehr zu genügen vermochte. Hinzu kam, dass die Gemeinde Reinach von der Eisenbahn unbedient blieb, so dass von verschiedener Seite der Bau einer Tramstrecke von Basel nach Aesch angeregt wurde. 1898 bildete sich ein Aktionskomitee, welches 1903 in Bern um eine entsprechende Betriebskonzession nachsuchte.

Am 25. März 1906 kam es zur Gründung der Trambahngesellschaft Basel–Aesch AG (TBA). Nachdem die Finanzierung gesichert war, konnten die Bauarbeiten am 29. April 1907 aufgenommen werden. Verspätete Lieferungen von Schienen- und Schwellen verhinderten allerdings, dass die Strecke wie beabsichtigt im Oktober 1907 in Betrieb genommen werden konnte. Die Eröffnung fand schliesslich am Samstag, 7. Dezember 1907 statt. Diesem Ereignis vorausgegangen war die Unterzeichnung eines Betriebsvertrags mit den kantonalen Strassenbahnen von Basel-Stadt, denn wie auch bei der Basellandschaftlichen Ueberlandbahn AG (BUeB) handelte es sich bei der TBA um eine reine Finanzierungs- und Verwaltungsgesellschaft, die sich weder um Betrieb, Personal noch Rollmaterial kümmern wollte. Zu den Immobilien der Gesellschaft gehörte neben der Bahnanlage auch ein Wohnhaus mit angebauter Remise für sechs Wagen in Aesch.

Die Basler Strassenbahnen (B.St.B.) bzw. die späteren Basler Verkehrs-Betriebe (BVB) besorgten neben dem Betrieb auch den Streckenunterhalt. Der erste Betriebsvertrag zwischen der TBA und den B.St.B. sah vor, dass die Einnahmen aus nur für das Stadtgebiet gültigen Billetten ganz der betriebsführenden Verwaltung zufielen, diejenigen aus für die übrige Strecke gelösten Billetten der TBA. Der Erlös aus Fahrten von und nach der Landschaft über Stadtgebiet fiel ebenfalls an die TBA, unter Abzug einer Entschädigung von 5 Rappen für das einfache Billett an die Basler Strassenbahnen. In ähnlichem Verhältnis erfolgte auch die Verrechnung von Abonnementen und Retourbilletten.

Diese Vergütungen an die B.St.B. erwiesen sich bald als ungenügend und reichten nicht entfernt zur Deckung der entstehenden Kosten. Der erste Betriebsvertrag wurde daher 1915 durch einen Pachtvertrag ersetzt, womit grundsätzlich das gleiche Verhältnis geschaffen worden war, wie es zwischen den B.St.B. für die von ihnen betriebenen Strecken auf badischem und elsässischem Gebiet und den beteiligten Gemeinden bestand. Nach dem neuen Vertrag fielen die gesamten Einnahmen den Basler Strassenbahnen zu, die ihrerseits der TBA einen jährlichen Pachtzins von 16’000 Franken zu entrichten hatten. Trotz mehrfacher Erhöhungen – 1935 betrug der Pachtzins bereits 34’500 Franken – schien das System auf Dauer nicht zu befriedigen. Ein neuer Vertrag von 1938 brachte schliesslich die Einführung eines variablen Pachtzinses, bestehend aus einer vierprozentigen Verzinsung des Baukapitals und einer reglementarisch festgelegten Einlage in den Erneuerungsfonds.

Das finanzielle Risiko lag somit vollständig bei den B.St.B. bzw. den BVB, die folglich auch für die immer grösser werdenden Fehlbeträge der Linie aufkommen mussten. Der Kanton Basel-Landschaft beteiligte sich nicht an den Betriebskosten dieser wichtigen Tramverbindung von Basel über Münchenstein und Reinach nach Aesch. Seine Leistungen beschränkten sich auf Abgeltungsbeiträge für sozialrabattierte Abonnemente. Diese unbefriedigende Situation veranlasste die BVB, den Pachtvertrag auf Ende 1969 zu kündigen. Die der TBA so entgangenen Einnahmen wurden vorübergehend vom Landkanton ersetzt. Erst auf den 31. Oktober 1972 konnte ein neuer Pachtvertrag abgeschlossen werden. Dessen Fassung entsprach bereits den Bestrebungen der basellandschaftlichen Regierung, sämtliche privaten und halbstaatlichen Transportunternehmen im Kanton in einer neuen Gesellschaft zusammenzuführen.

Strecke und Betrieb

Die Strecke der TBA nahm ihren Anfang beim Ruchfeld in Münchenstein. Die Tramzüge mit dem Kopfschild 11 befuhren somit auf ihrer Fahrt vom Aeschenplatz nach Aesch Strecken dreier verschiedener Eigentümer: Bis zur Kantonsgrenze die Strecke der B.St.B., von der Kantonsgrenze zum Ruchfeld jene der Birseckbahngesellschaft (BEB) und erst vom Ruchfeld an die TBA-eigenen Gleise.

Zunächst entschied man sich für einen 36-Minuten-Takt mit zwei Kursen während bestimmter Tagesstunden. In der übrigen Zeit verkehrte etwa alle 75 Minuten ein Wagen von Basel nach Aesch. An Sonntagnachmittagen wurden zusätzlich zwei Extrakurse eingesetzt. Ein dichterer Verkehr war auf der eingleisigen Strecke mit ihren beiden kurzen Ausweichstellen beim Heiligholz und in Reinach Dorf ohnehin nicht möglich. Die geringen Fahrgastzahlen in den ersten Betriebsjahren verlangten auch nicht danach.

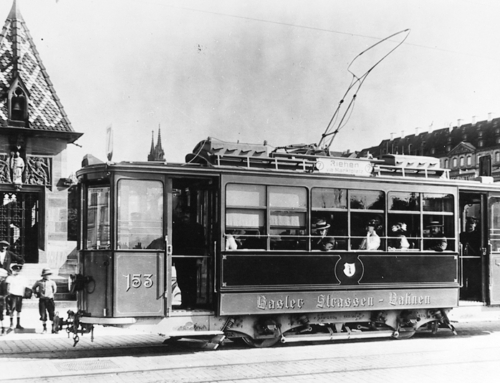

Jahrzehntelang prägten grüne Tramwagen das Bild der Linie 11, auch noch nach der Übernahme der TBA durch die BLT (Basel, Münchensteinerstrasse um 1976).

© Sammlung Dominik Madörin, CH-Ettingen (Bild-Nr. 5.2061)

1913 wurde der Fahrplan durch die Einführung von Eilkursen verbessert. Diese waren notwendig geworden, da sich die Beschaffung vierachsigen Rollmaterials, das höhere Geschwindigkeiten und somit kürzere Fahrzeiten ermöglichen sollte, verzögerte. Vom 15. Mai 1926 an konnte nach dem Bau eines doppelspurigen Abschnitts zwischen Heiligholz und Surbaum das Kursintervall von 36 auf 34 Minuten herabgesetzt werden. Weitere Verbesserungen setzten jedoch einen grosszügigen Ausbau der Gleisanlagen voraus. Dies war erst 1956 der Fall. An Stelle des 34-Minuten-Betriebs trat nun ein 24-Minuten-Betrieb mit weiteren Verdichtungen während der Stosszeiten. Bis 1962 erfolgte mit Ausnahme zweier kurzer Abschnitte im Dorfzentrum von Aesch und beim Ruchfeld der durchgehende Ausbau auf Doppelspur, so dass das Fahrplanangebot entsprechend der Verkehrszunahme weiter ausgebaut werden konnte. Ab 1970 folgten sich die Wagen im 6- bzw. 12-Minbuten-Abstand.

1909 wurde an der Generalversammlung der Trambahngesellschaft die Einführung des Kleingüterverkehrs angeregt, wobei es wohl hauptsächlich um den Transport landwirtschaftlicher Produkte in die Stadt gegangen wäre. Die Basler Strassenbahnen legten für einen allfälligen Güterverkehr folgende Bedingungen fest:

- Die Billeteure sollten nichts mit der Güterbeförderung zu tun haben. Für die Aufgabestellen müssten daher besondere Personen bestimmt werden, welche die Güter zu taxieren und auf die Ankunft der betreffenden Kurse bereit zu halten hätten. Auch müssten die Güter unter besonderer Begleitung geführt werden, indem der Billeteur für einen allfälligen Verlust derselben nicht verantwortlich gemacht werden dürfte.

- In Aesch könnte die Güterbeförderung nur ab Depot Aesch erfolgen, indem hier die Geleiseanlage eine weitere Beanspruchung des Personals beim Umstellmanöver nicht zulassen würde.

- Auf dem Aeschenplatz müsste ein Güteraufnahmelokal erstellt oder gemietet werden, weil das dortige Aufnahmegebäude hierzu nicht eingerichtet ist und sich dazu auch gar nicht eignen würde.

Hieraus geht hervor, dass die Aufnahme des Güterverkehrs bedeutende Investition vorausgesetzt hätte. Da es fraglich erschien, ob die Einnahmen die Ausgaben aufgewogen hätten, sah die TBA von dem Vorhaben wieder ab. Trotzdem kam es später zu einer beschränkten Güterbeförderung auf der Linie 11. Vom 12. März 1941 bis Ende 1942 führten die B.St.B für den Allgemeinen Consumverein beider Basel Warentransporte bis nach Aesch aus. Dabei wurden ein Motorwagen und zwei Sommerwagen (auf denen die Sitze entfernt worden waren) eingesetzt. Die Fahrten wurden mit pensionierten Bediensteten durchgeführt. Das Beladen der Wagen erfolgte auf dem Abstellgleis in der Kohlenstrasse. Analoge Fahrten wurden 1941 für den ACV auch eine Zeitlang nach Riehen und Allschwil durchgeführt.

Tarif

Bis zum 31. Oktober 1931 bestand für die TBA-Linie ein eigenes Tarifsystem. Ausgegeben wurden neben Abonnementen Billette für einfache Fahrt und Retourbillette verschiedener Preiskategorien, entsprechend den zurückgelegten Distanzen. Auf den 1. November 1931 wurde die Linie mit einigen Übergangsbestimmungen in das Tarifsystem der B.St.B. eingebunden. Die folgende tabellarische Aufstellung der Preisentwicklung bezieht sich auf die Fahrpreise für die ganze Strecke Aeschenplatz–Aesch.

| einfache Fahrt | hin und zurück | ||

|---|---|---|---|

| 1. Dezember 1907 bis 31. Dezember 1917 | –.50 Franken | –.75 Franken | eigener Tarif TBA |

| 1. Januar 1918 bis 31. März 1921 | –.55 Franken | –.90 Franken | eigener Tarif TBA |

| 1. April 1921 bis 31. Oktober 1931 | –.70 Franken | 1.15 Franken | eigener Tarif TBA |

| 1. November 1931 bis 31. Dezember 1947 | –.60 Franken | 1.20 Franken | Tarifgemeinschaft B.St.B. |

| 1. Januar 1948 bis 31. August 1952 | –.70 Franken | 1.40 Franken | Tarifgemeinschaft B.St.B. |

| 1. September 1952 bis 31. Dezember 1957 | –.90 Franken | 1.80 Franken | Tarifgemeinschaft BVB |

| 1. Januar 1958 bis 30. Juni 1965 | 1.00 Franken | 2.00 Franken | Tarifgemeinschaft BVB |

| ab 1. Juli 1965 | –.90 Franken | 1.80 Franken | Tarifgemeinschaft BVB |

Die BLT als Nachfolgeunternehmen

Noch anlässlich ihres 50jährigen Bestehens anno 1957 erklärte die Trambahngesellschaft Basel–Aesch AG in ihrem Jubiläumsbericht: «Die Basler Verkehrs-Betriebe haben den Betrieb unserer Bahn während 50 Jahren des Bestehens mit Umsicht und Sorgfalt geführt. In den letzten Jahren verbesserten und erneuerten sie auch das Rollmaterial. Dem Pachtverhältnis mit den BVB ist es zu verdanken, dass 1931 die Tarifgemeinschaft zustande kam.» Die Freude schien eher einseitig gewesen zu sein. Wie wir wissen verschlechterte sich das Verhältnis wegen eben diesem Pachtverhältnis in den folgenden Jahren nicht unerheblich. Erfreulich, dass die Differenzen nie Auswirkungen auf den Betrieb hatten!

Die Auflösung der TBA hatte ihre Ursache jedoch in der vom Kanton vorangetriebenen Zusammenführung der vier Basler Vorortsbahnen, nämlich der Trambahngesellschaft Basel-Aesch AG, der Birsigthalbahn AG, der Basellandschaftlichen Ueberlandbahn AG und der Birseckbahn AG, in einer neuen Gesellschaft. Per 1. Januar 1974 ging die TBA in der neu konstituierten Baselland Transport AG (BLT) auf. An der Betriebsführung änderte dies vorerst nichts – die grünen Tramwagen der BVB fuhren weiterhin wie gewohnt als 11er nach Aesch. Erst ab 1978 stellte die BLT eigenes, gelbes Rollmaterial zur Verfügung; das Personal kam nach wie vor von den BVB. Per 1. Januar 1995 ging der Betrieb der Linie 11 schliesslich vollständig an die BLT über.

Zuletzt aktualisiert am 9. Mai 2025 von Dominik Madörin

Hinterlasse einen Kommentar